John Fahey è un archetipo, un iniziatore, una sorgente da cui si sono alimentate raggiere di chitarristi, un originale assoluto, bacino di nutrimento creativo, ma irripetibile ‘unicum’. Il suo accostamento alle radici folk, blues, country blues della tradizione americana riveste il ruolo eversivo di una rivoluzione copernicana. L’humus primigenio del blues soprattutto, è materia grezza da manipolare, da trasfigurare. Fahey plasma e riscrive con la furia incontenibile di uno scultore che si accosti a un blocco di marmo, pronto per essere animato, scaglia a scaglia. La nuova creatura, l’indefinibile sequenza sonora giace all’interno della massa amorfa, attende di essere liberata, di affermare un’originalissima personalità.

Un sacro furore conoscitivo travolge Fahey fin dai primi approcci con la musica. Indaga, scandaglia, si immerge nel patrimonio tradizionale, insegue i suoi miti viventi ovunque si trovino, (rimane negli annali una visita con Barth e Henry Vestine, futuro Canned Heat, a Skip James sul suo letto di dolore al Tunica County Hospital, North Mississippi), ha un rapporto fisico con lo strumento, lo tormenta, lo spreme, costringendolo a produrre grappoli di note inerpicate su sentieri appena aperti. Quando, in compagnia dell’amico Bill Barth, John raggiunge gli studi di Gene Rosenthal ad Adelphi, Maryland, è l’Agosto del 1964. Il musicista in erba di Takoma Park ha un bagaglio personale di due dischi, un mitico Blind Joe Death (1959), stampato in meno di cento copie e venduto alla stazione di servizio dove lavora e un secondo, Death Chants, Breakdown & Military Waltz (1963). L’etichetta, autoprodotta, ripropone il toponimo dei luoghi natali, del favoleggiato Maryland dai paesaggi incontaminati e non ancora travolto dai flussi lavorativi.

John non possiede una chitarra di grande qualità ed usa per i tre giorni delle sessioni di Adelphi la Gibson di Bill. Whiskey e marijuana giocano un ruolo non trascurabile nello slancio creativo da cui nasceranno una trentina di brani. In The Dance Of Death, ennesimo riferimento soprannaturale, cornice di una musica che spesso si riferisce ad anditi tenebrosi della psiche, Fahey rivela un talento fulminante, un fiuto istintivo nell’estrarre dal manico accordature inaudite, melodiche e dissonanti, aspre ed elegiache. Fingerpicking straripante di estro e inventiva, variazioni e sfumature armonicamente dissacratorie, scale invisibili, misteriosi rituali. Dalla biblioteca di questo santuario, pagine iniziatiche saranno a disposizione di Robbie Basho, apprendista stregone della chitarra, del più solare Leo Kottke.

Quattro bonus tracks arricchiscono i dodici pezzi del disco. Appartengono alle medesime sessioni e sono attraversate da un identico turbine. Nessuno di questi brani aggiunti è composizione del chitarrista. Le esecuzioni originali fanno parte del materiale blues o country che Fahey aveva lungamente studiato in adolescenza, grazie ad un intenso apprendistato su vecchi 78 giri, collezioni di rarità, ascoltando sulla radio Benny Goodman e le big band.

Tutto il lavoro svela l’artificiere, l’ardito brillatore di mine sonore. Alcune ‘tunes’ sono di sua firma, le altre che rivelano diversi crediti è come se lo fossero, tanta è l’energia fresca che le travolge. The Days Of Wine And Roses di Henry Mancini è una parte che egli cercò di imparare a memoria, dopo aver sentito l’originale. Più tardi il pezzo sarà battezzato come The Red Pony.

Anche On The Banks Of Owchita, tratta da Ravi Shankar, ha una pelle completamente rinnovata, incredibilmente squamosa. La composizione del maestro indiano era stata usata dal regista conterraneo Satyajt Ray’s nel 1958 per il film The World Of Apu.

Il bottle-neck di John scivola sulle corde, distorce i suoni, si produce in tetre tonalità maggiori. Armonie vaporose, una giostra di farfalle su una pozzanghera, affascinano nel brano più lungo, What The Sun Said, scorcio trascendentale e quasi sinfonico che si espande in un equilibrio armonico che sommerge lentamente, inonda. Corde basse ed alte si compenetrano come nella fusione di metalli nobili, fra note dissonanti e slanci improvvisativi.

Revelation On The Banks Of The Pawtukent è musica di fiume, di anditi profondi, immaginario ricorrente nella poetica di Fahey. E’ musica senza regole che non siano gli impulsi dei sensi. Tutto è decodificato, un orologio senza lancette che sfugge a qualsiasi classificazione.

Il fiume Pawtukent scorre attraverso il Maryland fino alla Chesapeake Bay. Prima di essere attraversato dagli interminabili passaggi dei pendolari, questo angolo di Eden era uno dei luoghi mitici nell’immaginario giovanile del musicista.

Variations On The Coocoo è un brano di Clarence Ashley, arrangiato secondo una linea melodica inquieta, entro una fitta selva di note sovrapposte. Seducenti sono anche Poor Boy, opera di Bukka White cui Fahey aggiunge un ponte e The Last Steam Engine Train, risonante country blues dedicato all’ultimo treno a vapore e scritto sulla ‘railroad’ della Missouri Pacific, in Arkansas, mollemente appoggiato sul cofano di una Chevrolet del 1955.

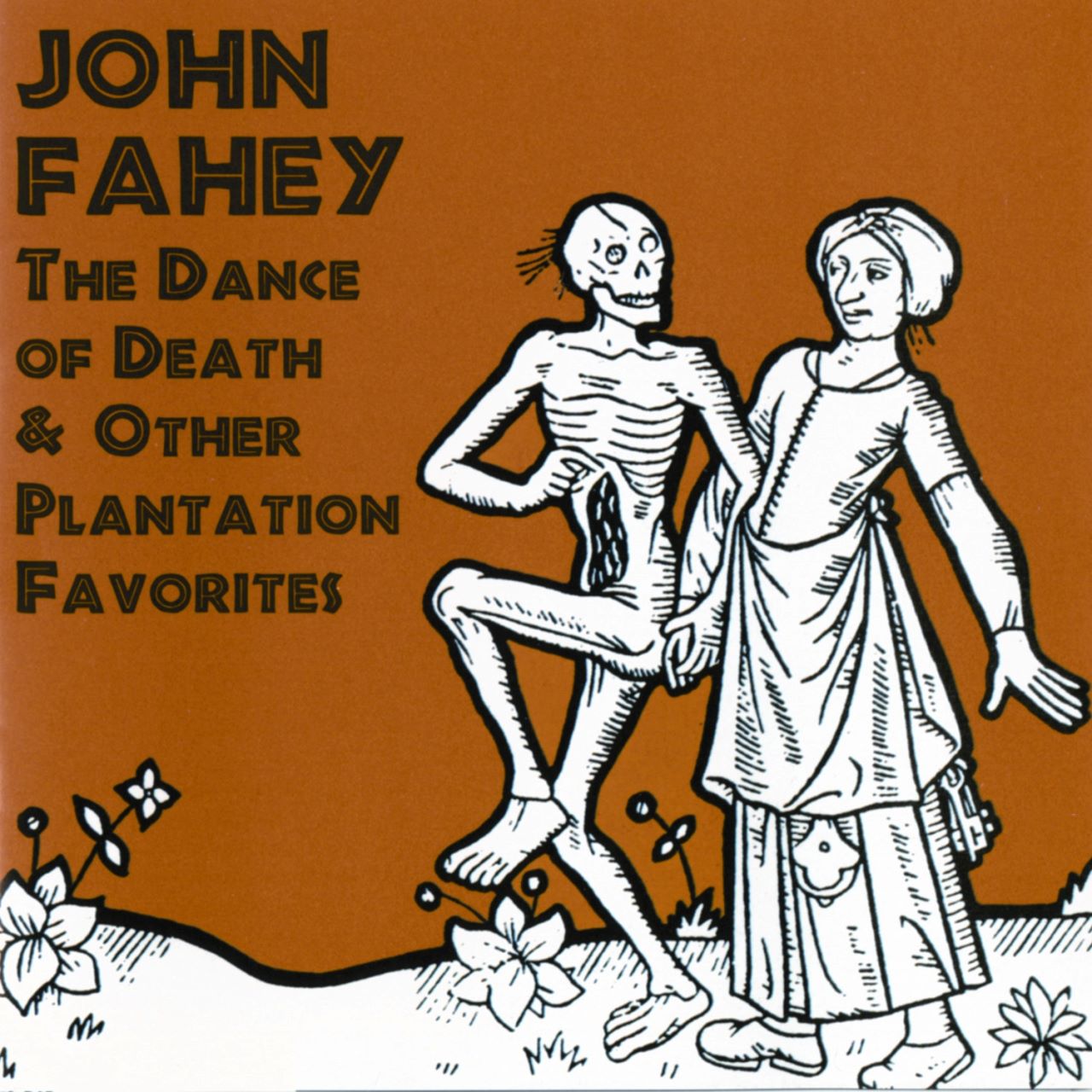

Conclude il disco ufficiale quella Dance Of Death, sarabanda scura impolverata dalla patina grigia dei 78 giri, ‘dance macabre’ in piena regola, quasi Fahey riesumasse sulla chitarra gli accenti foschi dei ‘revenants’ di Camille Saint Saens.

Ma l’elemento nero, tenebroso, è una tematica ricorrente nella poetica strumentale dell’artista. I legami con il soprannaturale, gli scambi con un al di là non precisamente localizzato sembrano infuocare la destrezza sulle corde. Brevi gli inediti ma in sintonia con il gusto del disco: Tulip, emblema di Tim Pan Alley, versione del vecchio pezzo When You Wore A Tulip And I Wore A Big Red Rose, appreso dalla madre in domestiche lezioni di tip-tap, all’età di dieci o undici anni, una deliziosa Daisy ben conosciuta dai frequentatori di tablature flngerpicking come A Bicycle Built For Two il ‘traditional’ The Siege Of Sevastopol che ricorda i contatti con Elizabeth Cotten e la conclusiva Steel Guitar Rag, con il collo di bottiglia, risultato di ostinati ascolti di artisti western-swing e country, scritta da Sylvester Weaver, chitarrista nero di Louisville, Kentucky.

Pietra miliare fondamentale nella straordinaria e non sempre raggiungibile discografia di un artista sublime che oggi, a quanto si dice, stenta la vita, fra improbabili mercatini di compravendita di dischi usati e lotta con antichi e subdoli fantasmi che affollano la sua mente, The Dance Of Death & Other Plantation Favorites è una stazione basilare nella comprensione di un puro genio quale John Fahey. Ed è con soddisfazione e sollievo che si assiste ad una sistematica ricostruzione dell’intero corpus dell’opera del chitarrista americano. Ad affresco completato in ogni minimo dettaglio, si concluderà una grande missione: la salvaguardia e la diffusione di uno dei più grandi innovatori di tutta la storia della musica moderna.

Takoma 8909 (New Acoustic Music, 1999)

Francesco Caltagirone, fonte Out Of Time n. 36, 2000

Ascolta l’album ora