Dopo lo straordinario successo di See The Light il chitarrista canadese Jeff Healey, arriva al secondo album con le idee piuttosto chiare: rifiuta di essere etichettato come blues-man, chiama il sacro nome del rock a testimone e difende il ruolo non gregario degli altri due elementi della band.

Nel frattempo B.B.King l’abbraccia sul palco con commozione e Jeff Healey si prepara a sbancare di nuovo i mercati discografici di tutto il mondo con questo Hell To Pay ricevendo una mano anche da Mark Knopfler e George Harrison. E la sua chitarra e sempre più emozionante.

Cosa significa successo… per esempio vendere più di due milioni di copie del tuo primo disco in tutto il mondo, vedere le singole canzoni raggiungere i Top 10, MTV che sceglie il tuo video come Hip Clip per tre settimane di fila. Oppure ricevere una nomination per il Grammy Award (Hideaway, come Miglior Strumentale Rock) ed essere invitato agli show televisivi più seguiti di tutti gli Stati Uniti (Johnny Carson, David Letterman, Arsenio Hall).

E poi basta sfogliare una qualunque delle maggiori riviste musicali internazionali per trovare la faccia di Jeff Healey sfruttata da almeno tre o quattro ditte per pubblicizzare i loro strumenti o accessori. Questo ragazzo di Toronto, cieco quasi dalla nascita, è stato paragonato a tutti, in particolare Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter ma lui pensa più ad Armstrong (“il musicista più innovativo del secolo”) e dichiara: “Sei un buon musicista sia quando sei unico, veramente originale, sia quando sei capace di prendere il meglio dagli altri. Un buon musicista che sa fare questo è molto meglio di un cattivo musicista che cerca di essere innovativo, Avere ‘genio’ non significa suonare una valanga di note solo per sentirsi differenti”.

Jeff Healey ce l’ha fatta, non ci sono se nè forse. Anche se si ritirasse adesso, a 24 anni, sarebbe già di diritto negli annali della musica rock. Partito da giovanissimo e approdato nell’85 a una mitica session con Albert Collins e Stevie Ray Vaughan che suscita dietro di lui un discreto vespaio, da cui l’autoproduzione di un 45 (See The Light) e il successivo contratto con l’Arista.

Il film Road House, in cui interpreta se stesso con la sua band, si svolge interamente sulle note della sua musica e con l’album See The Light è subito sulla bocca di tutti. Appassionato di jazz anni ’20 e ’30 possiede circa 10.000 78 giri e qualche centinaio di LP, quando vuole fare un complimento a Clapton lo paragona a Bix Beiderbecke; a volte, a Toronto, suona ancora la tromba con band tradizionali.

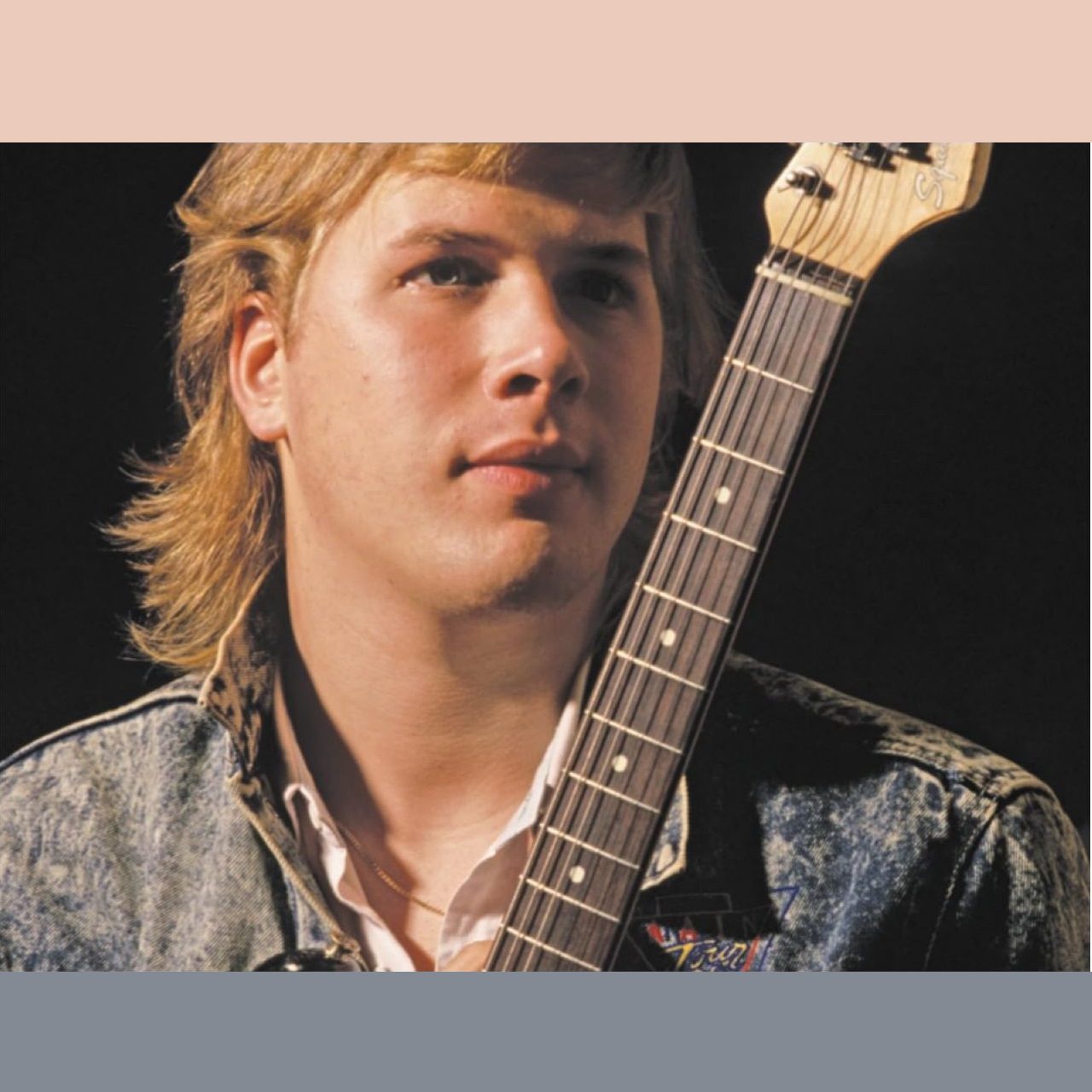

A parlare con Jeff Healey rimani colpito dalla discrepanza fra l’immagine angelica (boccoli biondi, occhi azzurri innocenti) immortalata dalla stampa e la calda voce baritonale che supporta una personalità forte e raffinata.

Jeff può anche essere giovane ma non è assolutamente ingenuo: sa quello che vuole e anche come ottenerlo.

E per raggiungere la vetta non ha avuto neanche bisogno di farsi del male, in uno dei tanti modi a disposizione di tutti nel music business. “Se con quello che fai non ti diverti, allora e inutile continuare” dichiara, e lo dimostra con scatenate esibizioni live in cui non si risparmia musicalmente e spettacolarmente, con lancinanti assolo degni della migliore tradizione del rock-blues e performance di palco in cui si alza dalla sedia cui la cecità lo vorrebbe relegato per mettersi a saltare intorno, suonando la chitarra prima dietro il collo e poi con i denti.

La gente impazzisce e non ha torto perché di ‘energia’ proiettata ce n’è tanta, una quantità pari almeno al mestiere conquistato in dieci e più anni di lavoro a tappeto nei club canadesi a suonare di tutto.

Ed è anche un notevole cantante… Da quattro anni e passa la sua dimensione è il trio assieme al bassista Joe Rockman e al batterista Tom Stephen con cui ha formato un sodalizio ideale, sottolineato spesso alla stampa che tende logicamente a concentrare l’attenzione su di lui: “Non so quando entrerà in testa alla gente che non sono solo due accompagnatori raccolti a Toronto cui ho detto: ‘Venite, ragazzi, e vi mostrerò il mondo’. Siamo una band: in questo senso abbiamo tutti la stessa importanza. Per molti versi il mio progresso come musicista è dovuto a questa band”.

Assieme hanno composto quattro brani del nuovo album, Hell To Pay, dal suono ancora più robusto del precedente grazie anche alla produzione di Ed Stasium (Living Colour, Smithereens, “una benedizione di Dio”, dice Healey) e che contiene fra l’altro anche un brano scritto appositamente da Mark Knopfler che qui duetta anche con il canadese, e la storica When My Guitar Gently Weeps, presa in prestito ai Beatles con la personale benedizione dello stesso Harrison che si presta gentilmente come corista e accompagna assieme all’amico Jeff Lynne.

All’organo Hammond troviamo un altro nome illustre del passato, Bobby Whitlock (accanto a Clapton nel periodo Delaney & Bonnie e poi Derek & The Dominoes) ed è interessante, in questo senso, come il riff di uno dei brani, I Can’t Get My Hands On You, sia, ad ammissione dello stesso Healey, identico a quello di SWLABR dei Cream.

Lo spirito rivisitato di un certo rock anni ’60 aleggia spesso fra le righe. Hell To Pay è stato concepito a Morin Heights, un minuscolo paesino canadese, in un mese di buco fra un tour e l’altro, ed è un sampler assai efficace di una band che per nascita e definizione vive la sua dimensione più vera sul palco ma che, in studio, comincia a conoscere bene i meccanismi che permettono di rendere commercialmente appetibile una canzone.

Jeff Healey. L’intervista

Abbiamo intervistato Healey sui bordi di una piscina mentre si godeva il meritato riposo all’indomani di un’infuocata session con B.B.King al Festival Blues di Pistoia. Colonna sonora dell’incontro: jazz tradizionale, ovviamente.

Come è andata la session con B.B.King? So che è uno dei tuoi musicisti preferiti.

Eri lì anche tu?

Certo.

È stato molto bello…

Parlando di questo nuovo Hell To Pay, dimmi qualcosa delle tue abitudini negli studi. Usi sempre i coni dell’amplificatore quando registri le parti di chitarra?

Sì, e novantacinque volte su cento un Marshall. L’unica cosa che ho mai registrato in diretta è Angel Eyes, in cui per il solo ero collegato direttamente al mixer attraverso un pre. Tutto il resto è stato ripreso dall’ampli con due microfoni di fronte e altri sparsi per la stanza.

Come mai quella specifica canzone?

È stata un’idea del tecnico. Ho provato…

…e il suono ti è piaciuto.

Tutto dipende da come prendi il lavoro in studio. Quando ti trovi intorno un bel numero di apparecchiature puoi anche fare qualche esperimento: se poi la cosa non funziona te ne accorgi prima di chiunque altro e lasci perdere.

Che chitarre hai usato in sala?

Prevalentemente Fender Strato e anche la mia vecchia Squier. Su How Long Can A Man Be Strong quello che senti è quasi sempre un Les Paul con l’ampli pompato a dovere.

Hai altri strumenti che ami suonare, a parte quelli che porti in concerto?

No.

Niente acustiche?

Beh, ho un paio di Fender che suono di tanto in tanto per divertirmi. Le ho usate anche sul disco per alcune parti ritmiche.

il tuo stile è basato su un suono decisamente elettrico…

Mah, sai, se andiamo all’essenziale una chitarra non è altro che una chitarra, basta che abbia sei corde e tu sia in grado di farle funzionare, acustica o elettrica che sia.

Considerato il tuo amore per il jazz del periodo tra le due guerre ero sicuro mi avresti confessato di possedere almeno una semiacustica d’ annata…

Che vuoi dire? Di strumenti ne ho avuti tanti…

Sì, ma ora mi dici di usare esclusivamente solid-body.

Non sono un collezionista, se è questo che intendi, perché io suono uno strumento che mi piace e non mi interessa averne uno solo per guardare quant’è bella la cassa. Le cose cambiano…Muddy Waters amava moltissimo il blues acustico ma ha sempre suonato quasi esclusivamente una chitarra elettrica. Il che non cambia assolutamente ciò che gli piaceva o ascoltava.

La tua tecnica è assai singolare…con la chitarra piatta sulle ginocchia ti è possibile suonare un accordo complesso, con molte alterazioni?

Certo. Il modo in cui suoni uno strumento e il livello tecnico che raggiungi dipendono solo dalla tua immaginazione e dalla voglia di suonare. Guarda Django Reinhardt, due dita paralizzate e forse è il miglior chitarrista mai esistito.

A proposito di Django, che mi dici delle lacche inedite che hai trovato negli archivi della EMI?

Ancora non sono state messe in commercio. L’etichetta Bluebird, con cui collaboro, sta preparando un CD-box di Django con l’Hot Club de France fra il ’36 e il ’37.

Hai detto una volta che ti piacerebbe molto suonare con Stephane Grappelli…

Oh, certo!

Adatteresti il tuo stile alla sua musica?

No. Non penso di avere uno stile così preciso ma suono anche del jazz. Stephane è uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi.

Ci sono degli argomenti ricorrenti nei testi delle tue canzoni o vengono fuori da stimoli casuali?

Il mio materiale è piuttosto casuale, credo, ma quando la canzone nasce da tutta la band cerchiamo di mettere assieme tutte le nostre idee. E allora le cose si espandono un po’ di più. La stessa title-track, per esempio, Hell To Pay, cerca di parlare del classico stato d’animo che hai quando al mattino la macchina non parte oppure trovi la cantina allagata, cose del genere. Alla gente piacerebbe avere questi problemi perché, in realtà, quelli reali sono molto, ma molto peggio!

Sei mai autobiografico?

No. La mia vita è troppo noiosa (ride).

Ascoltavo ieri i commenti del pubblico e, durante l’ esibizione di Otis Clay per esempio, ho sentito qualcuno che chiedeva quando sarebbe arrivato qualcuno a suonare del vero blues. Sembra che molti, almeno qui in Italia, siano disposti ad accettare quasi solo il Chicago blues come tale.

Sbagliano. C’è anche molto blues inglese… Edoardo (Bennato) ha dimostrato che esiste anche un tipo di blues italiano…

Sì, ma molti non sembrano volerlo capire.

Già, ma perchè chiudere un genere nei confini ristretti di una regione? Alla fine si arriva sempre alla vecchia conclusione che esiste solo musica di due tipi: buona e cattiva.

Questo vale per tutti i generi che si possano nominare. Ci sono tanti pessimi musicisti di blues che campano comunque bene con questa musica…

Ma questo problema ti sembra diverso con un pubblico europeo rispetto a quello americano?

Beh, quando sei in Nord America hai un’idea piuttosto chiara di come prendere le cose e in genere non ci si lascia confondere da problemi di collocazione geografica, regionale. Gli americani possono anche non essere i migliori critici musicali, ma sanno ciò che gli piace. Non passano il tempo seduti ad analizzare la provenienza di questo o quell’ altro perchè si parla quasi sempre, comunque, di posti a loro familiari. “Mi piace? O.K., allora vado a comprare il disco”. Funziona così.

Si dice che l’esigenza di etichettare nasca soprattutto dai negozianti di dischi che, altrimenti, non saprebbero come catalogarli…

I negozianti… non per mancarti di rispetto ma spesso queste cose vengono stimolate dai media. Al pubblico in generale non importa. Se gli piace lo comprano, ecco tutto. Noi, per esempio, non etichettiamo i nostri dischi per nessun tipo di mercato. Alcuni cercano di definirci una ‘blues band’ ma non lo siamo affatto, molte delle cose che facciamo… anche su See The Light c’era un buon settantacinque per cento di cose che non avevano niente a che vedere col blues!

Com’é la scena musicale a Toronto?

Fantastica, è fantastica…forse una delle più eclettiche e anche per quanto riguarda la qualità. Ogni sera della settimana, quasi in ogni parte della città, puoi andare a vedere una buona band di reggae o di fusion-jazz, blues, heavy-metal rock, country…di tutto!

E tu vai spesso ad ascoltare qualcuna di queste band?

Cerco di farlo. Ovviamente sono cresciuto in quella città, in quell’ambiente, ma ora non ho più tanto tempo!’

Ho notato che ci tieni molto a presentare la tua band come un trio e non come “Jeff Healey e due musicisti qualsiasi”. Assodato questo, e l’apporto comune all’economia di questo gruppo, non hai nessun altro progetto di collaborazioni o altro?

No. Cioé, a tutti noi può venire in mente qualcosa in qualsiasi momento, ma per ora non c’è niente. Solo questa band.

E non hai avuto richieste da parte di altri musicisti, di suonare sui loro dischi…?

A volte, ma bisogna far quadrare bene le tue cose prima di cominciare a pensare ad altro e noi abbiamo una lunga strada da percorrere come band…

In che termini?

Siamo assieme da quattro anni e mezzo, abbiamo fatto solo due dischi e…ci sono ancora molte cose da fare.

Quando eravate a Roma per la promozione del disco ho avuto la fortuna di essere ancora al Big Mama la sera, quando siete tornati e avete suonato in session con la cantante Barbara Carr. Avete dato una bella scossa al pubblico che prima era un po’ fiacco…

Bisogna sempre ricordare che il pubblico, in generale, non è formato da critici musicali, ma da gente che non distingue un accordo dall’altro. Se rimangono ad ascoltare è perchè il musicista in questione è in grado di `intrattenerli’: questo significa dare qualcosa alla gente, farli sentire ‘dentro’ a tutto quello che succede, fargli capire che sei grato per la loro presenza. E questa è la cosa più importante. Se ti limiti a stare lì e a esibire tutta la tua bravura sullo strumento, a far strillare un sassofono, nessuno ti darà retta per più di cinque minuti. Bisogna mettere assieme la tecnica musicale, la bravura, e il professionismo sul palco, saper fare spettacolo. Guarda quello che ha fatto B.B.King la scorsa notte: aveva tutto il pubblico nel palmo della mano. E non perchè capissero che era in tonalità di la e suonava degli accordi di settima passando poi…etc, etc. La ragione è che lui faceva sentire a tutti la sua gratitudine per la loro presenza e li coinvolgeva in ogni momento, parlando alla gente, facendoli cantare …capisci?

A volte il segreto è tutto nel feeling che riesci a proiettare…

Esatto.

Ascoltandoti sui dischi e dal vivo notavo qualche differenza a causa forse della difficoltà nel riportare in studio la stessa energia dei concerti…

Eppure questo non dovrebbe succedere. Bisognerebbe essere capaci di trasmettere sempre questa energia, ma alcune cose sono diverse, ovviamente, perchè, come ho già detto prima, in studio hai la possibilità di sperimentare, di rifare qualcosa se non ti piace, e così via…perchè il disco sia una rappresentazione il più perfetta possibile di quello che sei in quel momento. Sul palco hai una sola possibilità e via.

Un’altra sensazione che ho avuto è che, a volte, dopo aver suonato uno o due chorus di solo ben tirati riesci a sorprendere di nuovo con un improvviso cambio di marcia, raddoppiando la grinta o colpendo l’attenzione con qualche passaggio inatteso…

È vero.

È una cosa che fai consapevolmente?

…Sì e no. Fa parte di ciò che dicevo prima: se stessi lì seduto a suonare chorus dopo chorus di un assolo senza cambiare nulla, a che servirebbe? Bisogna tenere sveglia la gente e comunicar loro l’energia. Quando sei sul palco non puoi mai dimenticare che hai un pubblico di fronte.

Ascoltando Mark Knopfler suonare sulla sua canzone, «I Think I Love You Too Much» , si ha quasi l’impressione che abbia accordato il suo stile sul tuo. Che cosa ne pensi?

Non so, dovresti chiedere a Mark! Lui non era con noi in studio ma gli abbiamo inviato il nastro. Essendo un professionista ha ascoltato ciò che avevamo registrato e ha aggiunto una serie di parti chitarristiche di cui solo alcune sono state sfruttate. Mark Knopfler è Mark Knopfler, è molto personale…

Si è abituati a collegare il suo nome ad uno stile specifico.

Credo che questo sia perfettamente riconoscibile anche in quella canzone. Non c’è nessuno che abbia quel tipo di attacco, hai presente?

Che progetti avete ora con la band? In tour per lungo tempo?

Penso proprio di sì. Credo che non ci fermeremo prima della fine dell’anno; ci prenderemo un paio di settimane di vacanza verso natale. Di sicuro quest’anno stiamo suonando molto in Europa. Scriveremo altre canzoni, forse, mentre siamo on the road.

Hai cominciato a suonare quando eri molto giovane. Hai avuto un grosso aiuto da parte dei tuoi genitori?

Avevo sei o sette anni quando mi sono trovato la prima volta su un palco per dei talent-show …da quattordici anni in poi ho cominciato a suonare nei club. A volte mio padre veniva con me, ma solo per vedere quello che succedeva. Mi hanno aiutato senza forzarmi in alcun modo. Si rendevano conto che avevo sviluppato dei buoni valori morali e avevo le idee piuttosto chiare sulla vita, che ero piuttosto indipendente e avrei fatto quello che volevo con la capacità di rendermi conto quando le cose funzionavano o era il caso di cambiare.

Stefano Tavernese, fonte Chitarre n. 55, 1990