Col nono volume della serie The Quintessential Billie Holiday’ si è finalmente chiuso l’ambizioso progetto di riproporre in bell’ordine cronologico tutte le incisioni che la grande e sfortunata cantante realizzò per le etichette del gruppo Columbia (Brunswick, Vocalion, Okeh e Harmony) fra il 1933 e il 1942. Nell’insieme, è una delle imprese discografiche più giustamente famose dell’epoca swing e, nonostante gli inevitabili alti e bassi, mantiene un’ammirevolissimo livello qualitativo da principio alla fine.

“Per forza” – dirà forse qualcuno – “con una cantante del livello della Holiday….”. Ebbene, non è proprio così. Uno dei pregi della serie è che in un’epoca infaustamente celebre per le sue aperture ‘commerciali’ e per la nascita del fenomeno cantante-divo, le incisioni di Billie si propongono, almeno da principio, come lavoro collettivo, nel più puro spirito jazzistico.

Come si sa, in questi casi il risultato non può essere mai garantito a priori. Indispensabile mi sembra quindi rifiutare la logica ‘del blocco’ e procedere invece con ordine attraverso quei dieci anni di registrazioni, ognuna con le sue proprie caratteristiche, cercando di isolare una storia, un filo conduttore.

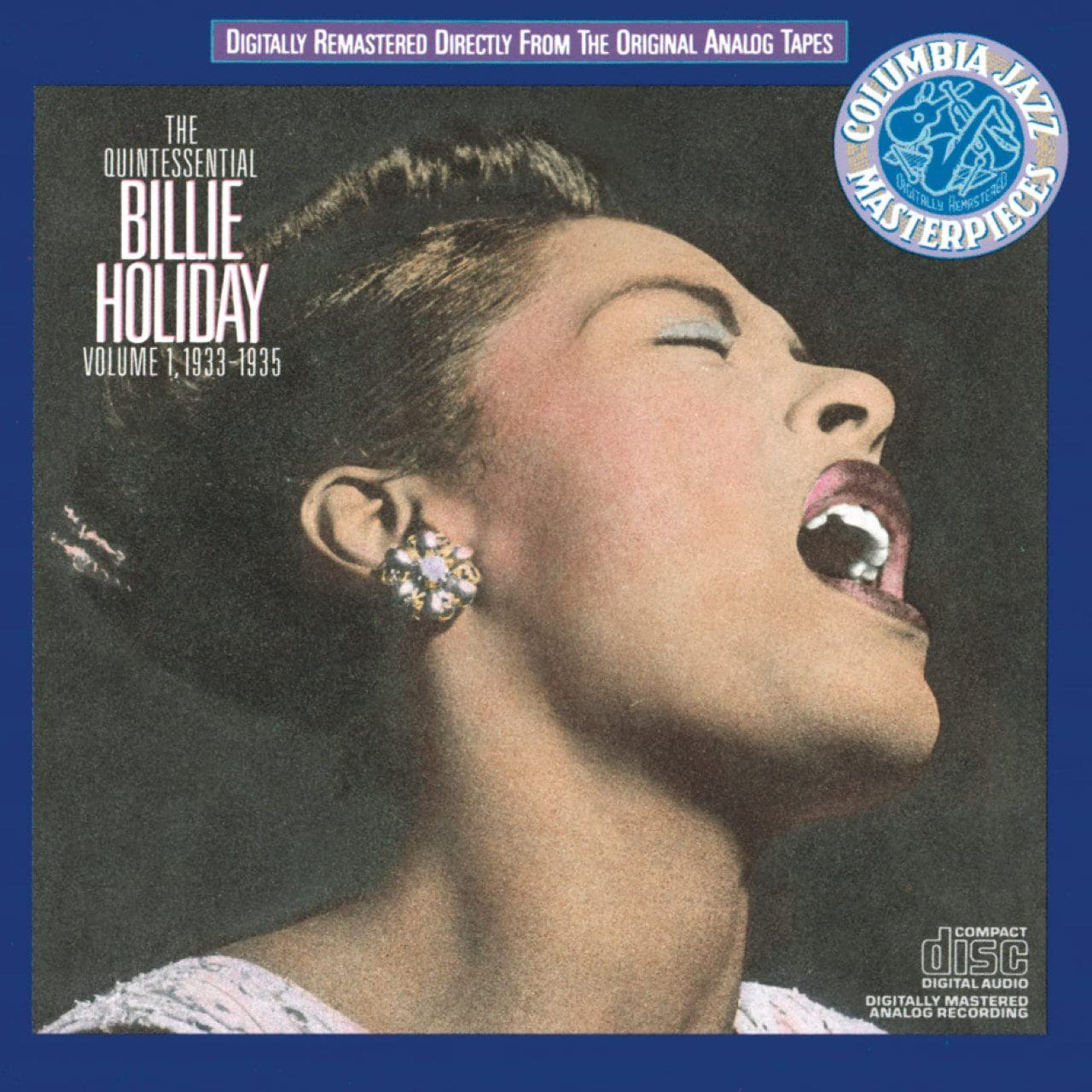

Nel 1933 Billie Holiday cominciava a farsi un nome nel mondo musicale newyorchese. Anche Benny Goodman, che stava cercando disperatamente l’occasione di mettere in piedi una sua orchestra, rimase come tanti altri colpito sia sul piano personale che professionale da quella ragazza bellissima e che sapeva cantare in modo sconvolgente. Una love story fra i due cominciò e subito naufragò. Più duratura e proficua fu invece la collaborazione musicale.

Il 27 novembre Benny aveva una seduta di incisione sotto suo nome. Nonostante dovesse anche accompagnare Ethel Waters, la cantante nera forse più in vista di quel tempo, egli volle con sé anche la Holiday, che ebbe così l’occasione di incidere il suo primo disco: quel Your Mother’s Son In Law che appropriatamente dà il via alla raccolta dei CD Columbia. Tre settimane più tardi ecco un secondo brano, Riffin’ The Scotch. Come si usava allora alla cantante era affidato un solo ritornello, il resto era dell’orchestra. Non molto, ma quanto bastava a rompere il ghiaccio, a far conoscere il nome.

Se sul piano professionale l’avere un disco pubblicato da una delle più note etichette d’America non potè che aiutare Billie a trovare nuovi e migliori ingaggi, sul piano discografico l’esperienza – pur positiva – non ebbe conseguenze immediate. Colpa anche della crisi economica che, apertasi nel 1929, toccava proprio allora il suo Nadir.

Quasi due anni passarono infatti prima che arrivassero altre sedute di registrazione. Fu probabilmente John Hammond, uno dei più entusiasti sostenitori di Billie, a convincere la casa discografica Brunswick ad affidare a Teddy Wilson, l’ormai popolarissimo pianista del trio di Goodman, una serie di incisioni con lo scopo di portare nei juke box le canzoni del momento, magari quelle che gli stessi editori consideravano di ‘serie B’, da non affidare alle più popolari orchestre bianche.

Il budget di queste incisioni era ridotto ai minimi termini: sei o sette musicisti pagati il minimo sindacale, niente royalty sulle vendite, niente arrangiamenti. Secondo gli standard di un discografico insomma, nulla di promettente. Per un jazz-man invece, a parte l’esiguità del compenso, roba da sguazzarci felicemente. Per una cantante come la Holiday, jazzista nel profondo e coinvolta nel progetto quasi fin da principio, idem. Le sedute erano organizzate secondo un rituale costante: tutti intorno al pianoforte per imparare la canzone, un paio di esecuzioni di prova e via con l’incisione (a quei tempi era tutto in diretta: niente sovrapposizioni e niente registrazione di pezzetini da incollare a mosaico).

La session tipica prevedeva quattro canzoni (in tre ore). Wilson giostrava le cose in modo da dare a tutti i solisti un po’ di spazio. Non stupisce che quella musica suoni ancor oggi, dopo cinquanta e passa anni, freschissima. E’ fresca perchè nasceva spontanea, perchè si basava sull’istinto di musicisti straordinariamente creativi come Roy Eldridge, Ben Webster, Benny Morton, Chu Berry, Johnny Hodges, Cootie Williams e Harry Carney, per non parlare del leader Teddy Wilson, uno dei pianisti-chiave nella storia del jazz.

E come venivano scelti i musicisti? Semplice. Secondo la disponibilità: se era in città la band di Ellington arrivavano gli ellingtoniani, se c’era Goodman ecco i goodmaniani e così via. Ogni tanto arrivavano anche leader famosi come Bunny Berigan e Artie Shaw. Insomma, il più bel mondo jazzistico faceva a gara per trovarsi negli studi Brunswick per una boccata d’ossigeno. Altro che freschezza: era pura energia vitale!

Il gioco evidentemente funzionò anche dal punto di vista commerciale, e infatti proseguì per qualche anno a ritmo decisamente sostenuto. Anzi, nel 1936, dopo una decina di session sotto la leadership di Wilson, la Brunswick cominciò a richiedere anche analoghe incisioni a nome di Billie. Man mano che la serie ‘ingranava’, ecco anche migliorare il livello delle canzoni: These Foolish Things, I Cried For You, Summertime, A Fine Romance, Pennies From Heaven e The Way You Look Tonight, tutte incise fra il 1936 e 1937 sono certamente di ‘serie A’.

Il più bello però doveva ancora arrivare. Nel 1937 Billie diventò la cantante di Count Basie e, quando arrivava a New York, assieme a lei erano automaticamente disponibili anche musicisti come Lester Young, Buck Clayton, Jo Jones, Walter Page e Freddie Green.

E’ proprio con loro che la serie prese ulteriormente quota. A cominciare dalla session del 25 gennaio di quell’anno (He Ain’t Got Rhythm, This Year’s Kisses, eccetera) si entra nel periodo d’oro. Non che gli uomini di Basie fossero sempre necessariamente presenti, ma quando lo erano le cose andavano sempre per il meglio. Soprattutto emozionante era il rapporto musicale fra Billie e Lester (Young). Il grande sassofonista, oltre che incidere con Wilson e la Holiday alcuni dei migliori assoli della sua carriera – vedi per esempio, Mean To Me, When You’re Smiling e Back In Your Own Backyard – aveva preso l’abitudine di improvvisare insieme a Billie.

Non si trattava di normale accompagnamento o di semplice commento al lavoro della cantante, bensì veri e propri assoli in parallelo e in perfetta simpatia con la voce. Risultato, una delle grandi meraviglie del jazz di tutti i tempi. Per fortuna la collaborazione con Lester e gli altri dell’orchestra di Basie non si interruppe quando nel 1938 ‘Lady Day’ – così l’aveva battezzata Young – venne assunta nell’orchestra di Artie Shaw, e altre riuscitissime sedute in compagnia dei basiani produssero gioielli del calibro di The Very Thought Of You e I Can’t Get Started.

Verso la fine dello stesso anno però, la Brunswick, che cominciava a rendersi conto del potenziale della Holiday, cominciò a condizionarne la produzione (evidentemente il suo successo stava già varcando i limiti ristretti di un pubblico di soli appassionati). Il risultato fu la fine di quelle session informali dove tutto veniva deciso in perfetta simpatia fra lei e i musicisti.

Ecco dunque il ricorso frequente a formazioni più numerose e ad arrangiamenti che, seppur di un certo valore, tolsero molto della freschezza creativa dei primi tempi.

Anche se assoli importanti come quello di Lester Young in The Man I Love o quello di Roy Eldridge in I Hear Music continuano a costellare i suoi dischi e se la cantante è sempre strepitosa, non è più la stessa cosa. Colpa anche del successo incontrato da Billie, ora freelance, al ‘Cafe Society’, un locale frequentato dall’’intellighenzia’ di New York. Qui fra l’altro nacque quello Strange Fruit che nel 1939 fu il suo primo ‘hit’ e che manca clamorosamente nella serie Columbia (la major del disco, preoccupata di un possibile boicottaggio negli stati del Sud, non volle sentir parlare di registrare questa canzone esplicitamente anti-razzista e le permise piuttosto di inciderla, in deroga al contratto in esclusiva, per un’altra marca di dischi, la Commodore).

Con questa canzone, peraltro bellissima e emozionante, Billie Holiday cominciò a recitare una parte e da quel momento qualcosa cambiò in lei, non sempre in meglio. In mezzo alle ovazioni che circondavano la ‘nuova Holiday’, una voce dissenziente, quella autorevolissima di John Hammond, si levò a disapprovare e a rimpiangere la ‘Lady Day’ che ormai aveva cessato di esistere. Le recriminazioni di Hammond, che non riguardavano tanto il valore musicale del brano quanto la pessima influenza sul ‘personaggio’ Billie Holiday, non erano del tutto infondate e ben presto l’immagine della cantante fu legata a canzoni tristi, anzi funeree e disperate in aperto antagonismo con le doti di ‘jazz-woman’ e di ‘swinger’, che le avevano conquistato l’adorazione di musicisti e jazz-fan.

E’ sopratutto la Billie Holiday ‘tragica’; quella che ritroviamo sempre più spesso nei dischi degli anni successivi: non è casuale che fra le ultime session per la Columbia nel 1941 ci siano quelle che hanno prodotto dei ‘classici’ del genere come Jim, God Bless The Child e Gloomy Sunday.

Per belli che siano essi scrivono la parola fine alla storia di un’emozione jazzistica ora trasformata nella dimensione di una cantante più normalmente grande.

Vittorio Castelli, fonte Hi, Folks! n. 50, 1991