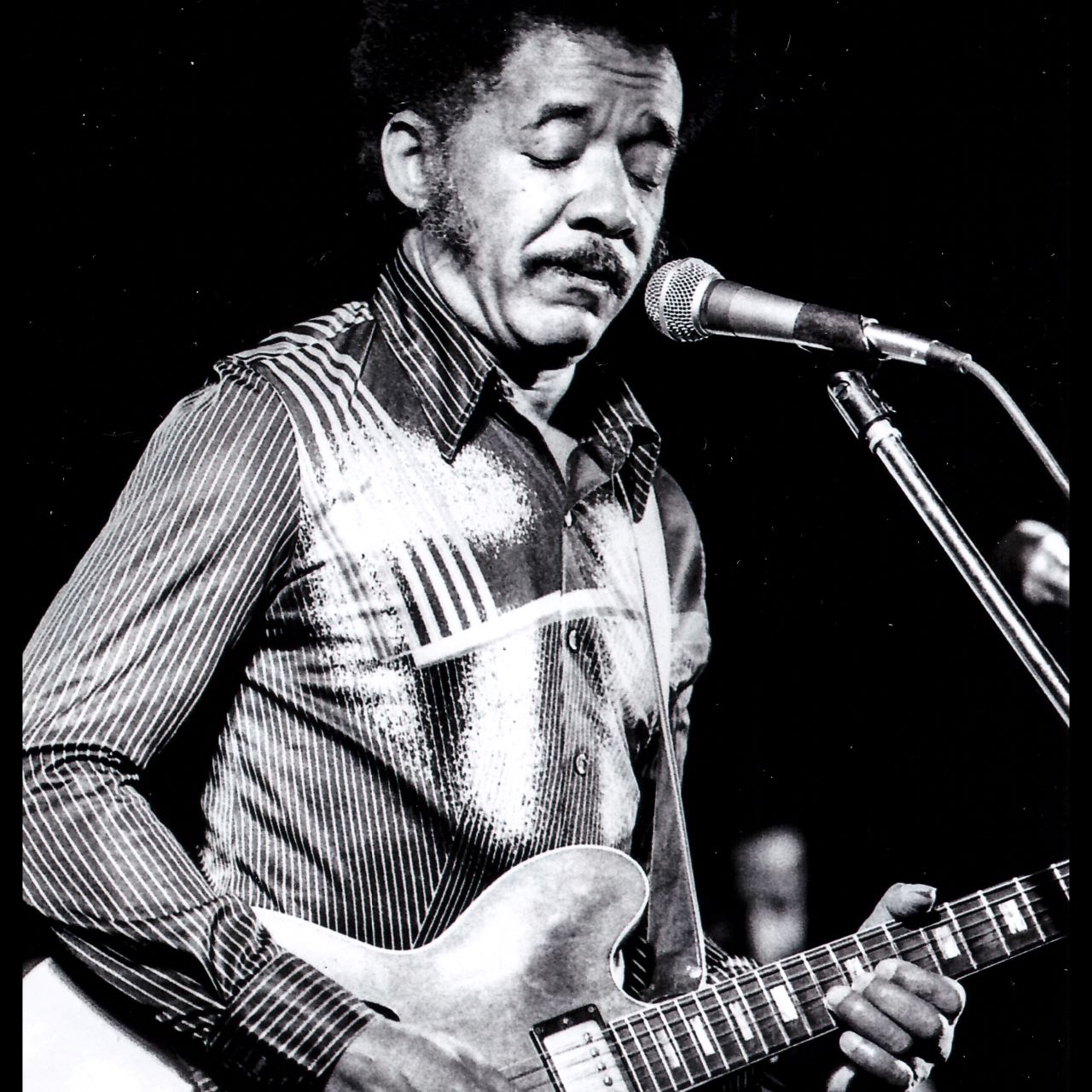

Incontriamo Jimmy Johnson all’ora concordata per l’intervista, dopo colazione al suo hotel di Lucerna. Johnson, ottantasei primavere, è in ottima forma e tra il divertito e il laconico risponde al Direttore che gli rammenta un vecchio concerto di una tournee Chicago Blues con Big Moose Walker, Odie Payne, Willie James Lyons e Lefty Dizz. “Sono l’unico superstite di quella tournée”, ricorda, “tutti gli altri sono morti. Odie era l’unico che non beveva e non fumava. Anche io non ho mai bevuto, non mi è mai piaciuto, forse per questo sono ancora qui. Quando mi chiedono come ho fatto ad arrivare così a quest’età di solito dico che Dio non mi vuole e nemmeno il diavolo, perciò sono bloccato qui!”.

Sei nato a Holly Springs, Mississippi.

Si, non era tanto male, ma beh allora non conoscevo altri posti. Come ce l’ho fatta partendo da lì? Non so dirlo. Però la musica mi attraeva fin da piccolo. Alla radio all’epoca passavano più che altro musica country, ma non ricordo di preciso quando, avrò avuto undici o dodici anni, c’era un programma radiofonico da Memphis che trasmetteva blues per quindici minuti al giorno. Correvamo sempre ad ascoltarlo, mi ricordo di Sonny Boy Williamson e Arthur ‘Big Boy’ Crudup. Non li ho mai conosciuti di persona.

Cantavi in chiesa?

All’inizio sì. A scuola avevamo una palestra e dietro un tendone c’era un piano; nelle pause pranzo passavo quasi tutto il tempo a suonare quel piano e cantare pezzi blues che avevo sentito in giro. La prima canzone che imparai al piano era (comincia a cantare -n.d.t.-) :“My mama done told me, when I was in knee pants…” (Blues In The Night -n.d.t.-).

Quando ti trasferisti a Chicago?

Nel 1950. In Mississippi non avevamo nulla, non che morissimo di fame, vivendo in campagna, mangiavamo quello che coltivavamo. Ma per il resto avevamo solo cose semplici. A Chicago le cose erano diverse, nel giro di pochi mesi ottenni un lavoro e divenni un saldatore. L’anno successivo ero diventato un saldatore di classe A, guadagnavo bei soldi e la musica era passata in secondo piano. Me la passavo bene, potevo comprarmi un’auto nuova ogni tanto, un saldatore ancora oggi guadagna bene, anche se la tecnologia ha cambiato un po’ le cose. Poi venne ad abitare vicino a me un ragazzino di quattordici o quindici anni, Magic Sam, non aveva un soldo e mi chiese di comprargli delle corde per la chitarra. Gliele comprai e un paio di settimane dopo lo vidi suonare, era davvero bravo. Tempo dopo fece un disco e divenne una star. Mi dissi che potevo fare qualcosa di simile anch’io e decisi di cominciare a suonare la chitarra. Ne comprai una nel 1959 e mi iscrissi ad una scuola di musica, il Boston Music College, ci andai circa sei mesi per imparare i fondamentali, la tecnica, ma ci insegnavano walzer e polka. Io volevo un insegnante jazz e allora decisi di prendere lezioni da un chitarrista che abitava a due o tre isolati da me, Reginald Boyd. Da lui imparai a suonare degli standard e a leggere la musica, teoria musicale. Non ha molto a che fare con quel che suono ora, però mi torna utile quando devo arrangiare un pezzo con la band. Hai mai sentito la mia canzone Ashes In My Ashtray? Beh, quella aveva accordi particolari, che non ritrovi in altri autori, perché, solo grazie allo studio della teoria, sapevo dove e come inserirli.

I tuoi fratelli Mack e Syl, erano già musicisti, vi è capitato di suonare insieme?

Erano entrambi più giovani di me, ma erano nella musica prima che lo fossi anch’io. Mack suonava il basso con Magic Sam e Syl aveva la sua carriera. Quanto al suonare insieme, sai com’è, tra fratelli è già abbastanza difficile andare d’accordo! In effetti, tempo dopo, Mack suonò con me per circa un anno e poi mollò.

Quindi cominciasti a suonare per artisti soul?

La scena soul era buona, anche se dal punto di vista economico non era gran che. Io amavo e amo la musica, posso suonare qualsiasi genere anche country and western se volessi. Nel mio quartiere c’è un gruppo bluegrass e ogni tanto suono con loro, ho imparato a suonare cose diverse, qualsiasi cosa mi piacesse, non mi sentivo vincolato ad un genere preciso. Hai presente alcune cose che ho registrato, come Walking On Thin Ice?

Sì, era su North / South.

Esatto, quello non era blues era jazz / pop. Come dicevo amo la musica a parte le cornamuse, l’hard rock e il rap. Anzi quest’ultimo per me non è nemmeno musica. E’ un fatto di mercato, di successo e per carità non ho nulla in contrario al successo di alcuni rapper, ma non mi piace la maggioranza delle parole che usano, piene di negatività e violenza…se c’è qualcuno che ce la fa senza metterci dentro tutta quella roba, va bene, ma comunque non mi deve piacere per forza. Almeno questa è la mia opinione, anche se non pretendo di decidere quel che è giusto o sbagliato.

Registrasti pezzi come sessionman per Otis Clay, Denise LaSalle, Gerald Green…

Avevo una buona reputazione e quando qualcuno aveva bisogno di un chitarrista mi chiamava, fosse per un concerto o una registrazione. Se sentivo di poter dare un contributo alla musica, allora accettavo, altrimenti, se non ne ero convinto, lasciavo perdere.

Negli anni Settanta però ti sei dedicato al blues.

Per la precisione è stato nel 1974! Non riuscivo a guadagnare molto con la musica e mi ero comprato un taxi. Avevo bisogno di lavorare perché ero sposato e con tre figli, lo sono ancora e con la stessa donna da cinquantun anni, e non volevo che ai mie figli mancasse nulla. Per un po’ lavorai per una compagnia, poi decisi di mettermi in proprio e appunto mi comprai il taxi. Avevo praticamente smesso di suonare, tranne per un concerto in città ogni tanto e non andavo in tour. La scena soul era quasi finita a Chicago, a fine anni Sessanta suonavo nel circuito degli Holiday Inn, suonavamo standard come Days Of Wine And Roses, Willow Weep For Me…avevo un libro alto così con le partiture. Eravamo, io alla chitarra, basso, batteria, sassofono e tromba. Specialmente il sassofonista conosceva tutti i brani possibili, non so come facesse; suonavamo quello che la gente voleva sentire, se qualcuno richiedeva poniamo April In Paris, sfogliavamo il libro guardavamo gli accordi e la suonavamo.

Come è andata nel 1974? Cosa ti fa fatto cambiare idea.

Stavo guidando il mio taxi un giorno, e avevo la radio ovviamente, per ricevere le chiamate dai clienti. Jimmy Dawkins chiamò la stazione dei taxi, chiedendo di me. Mi contattarono tramite la radio, dicendo che c’era questo tizio che chiedeva di me. Mi lasciarono un numero di telefono e appena abbi un minuto libero scesi dal taxi e lo chiamai. Sapevo chi era Dawkins ma non ci eravamo mai conosciuti personalmente. Al telefono mi chiese di suonare nel suo gruppo. Gli risposi che avevo bisogno di un paio di settimane per pensarci, gli avrei fatto sapere. A casa ne parlai con mia moglie, lei mi disse di andare, in fondo avevo pur sempre il mio taxi e se le cose non fossero andate bene, avrei potuto tornare a guidarlo. Rimasi con Dawkins circa due anni e mezzo, sapevo come suonare blues, ma avevo familiarità, non ero abituato a farlo. Poi incontrai la signora francese.

Marcelle Morgantini.

E’ stata la prima a darmi l’occasione di incidere un disco. Conoscevo tutte le etichette di Chicago, come Delmark e Alligator, ma nessuna di loro era interessata ad offrirmi un contratto per registrare un disco. Dopo di lei, tutt’a un tratto, le cose cambiarono e tutti mostrarono interesse nei miei confronti. Perché mi conoscevano come chitarrista o artista soul, non sapevano che ero capace di suonare blues. Avevo capito che per costruirmi una carriera in ambito blues, la cosa migliore era suonare con qualcuno di affermato, così la gente avrebbe saputo chi sono e quel che so fare. E poi comunque per un po’ tenni il taxi. Per fortuna sono riuscito a fare qualche dollaro!

Eri su Living Chicago Blues Vol.1, la serie di dischi pubblicata dall’Alligator.

Fu il mio primo disco in America, ebbe un grosso impatto, venne nominato per i Grammy.

Ti ricordi il tuo primo tour in Europa?

Sì, è stato grazie a Dave Myers. Aveva un tour previsto in Europa, con Luther Johnson e Bobby King. Però Luther si ruppe un polso e King era malato, così Dave mi chiese di venire. Aveva bisogno di un altro chitarrista e quando mi domandò se conoscevo qualcuno che faceva al caso nostro, io gli feci il nome di Eddy Clearwater. Da allora mi hanno chiamato regolarmente, perché so cantare e suonare, sapevo di poterlo fare ma è sempre così se nessuno ti conosce, puoi star certo che nessuno ti ingaggia.

Tu e Eddy registraste entrambi per Ralph Bass in quel periodo.

Esatto, non ricordo di preciso l’anno, il 1977 forse. Abbiamo registrato separatamente, però. Poi Bass le rivendette alla Delmark anni dopo, ma all’inizio uscirono solo in Europa (Red Lightnin’ Records -n.d.t.-).

Che ricordi hai di Jimmy Dawkins?

Beh, cosa posso dire, Jimmy è morto qualche anno fa. E’ stato grazie a lui che mi sono fatto conoscere in ambito blues, altrimenti non so come sarebbe andata. Chissà, forse avrei avuto lo stesso la possibilità di farlo, ma non si sa mai; come dicevo prima, se la gente non ti conosce, non sa quel che sai fare, difficilmente qualcuno ti darà un’occasione. Per questo sono grato a Dawkins, inoltre fu lui a mettermi in contatto con la BMI per i copyright delle mie canzoni.

Hai mai frequentato Maxwell Street?

A dire il vero non l’ho mai frequentata molto. Quando ho iniziato a suonare, mi reputavo un musicista, mi piaceva anche il blues ma anche rhythm and blues, soul e jazz, che poi a ben vedere sono sempre blues, un po’ più sofisticato forse. Il blues è alla radice di tutta la musica dei neri e sai cosa c’è alla radice del blues? La schiavitù, anche se qualcuno potrebbe dirmi di lasciar perdere, che sono fatti del passato. Ma bisogna ricordare che se venivi preso come schiavo eri in una bruttissima situazione, ti veniva insegnato qualcosa, giusto per evitare che ti ribellassi verso i tuoi padroni. Perciò gli parlavano di Dio, inferno e paradiso, come a dire allo schiavo di non preoccuparsi di quel che succede qui, tanto poi quando morirà forse andrà in paradiso. Insegnavano agli schiavi a pregare e di qui hanno imparato a cantare Dio, nei campi di cotone. Poi dev’essere venuto in mente di cantare di qualcos’altro, magari la propria donna, come se cantasse di Dio. Ecco da dove viene il blues. Almeno così ho letto e sentito da più parti, io non c’ero ancora, ma se ci pensate è così, nei campi cantavano “my baby left me this morning” e “I could do is sit down and cry”…Il blues si è evoluto, i neri sono gente molto creativa, credo che questo sia assodato, anche il jazz viene da lì, probabilmente qualcuno si mise a fare variazioni sui cambiamenti della progressione blues e qualcun altro gli avrà detto “man, you’re jazzin’ it up!”

Anche tu hai suonato jazz nei tuoi dischi, Take Five ad esempio.

E’ difficile convincere un’etichetta a lasciarti fare cose del genere, perché non ero percepito come un musicista jazz. Non mi considero nemmeno un musicista jazz ed anzi forse non sarei nemmeno più in grado di suonare certe cose, se non studi qualcosa, poi non ti resta e negli ultimi anni ho sempre suonato blues. Take Five so ancora suonarla, però l’assolo che feci all’epoca, caspita come l’ho fatto.

Come è cambiato il rapporto di Chicago con la musica in questi anni?

Tutto cambia. Per quanto riguarda la musica nella nostra comunità in particolare, il novanta per cento della gente non ascolta altro che rap. Quel che suono io non conta nulla per loro, neanche dopo tutti questi anni. I bianchi ascoltano rock, hard rock, soft rock…ma bisogna capire che all’inizio i bianchi cercavano di suonare il blues, ma non sapevano come farlo, così è venuto fuori il rock. Poi ci hanno ascoltato suonare, sono migliorati e hanno spiegato agli altri bianchi da dove avevano preso quella musica. Penso a qualcuno come Eric Clapton, lui è stato una grande influenza per altri chitarristi ma ha sempre dato credito ai neri che hanno creato quella musica. Poi il tempo passa e la nostra musica sembra non interessare più, soppiantata di qualcosa più alla moda. E’ lo stesso meccanismo per cui tutti i giovani portano i pantaloni a vita bassa, non dirmi che sono comodi, ma perché lo fanno? Perché va di moda farlo.

Come mai sono anni che non incidi un nuovo album?

Ci sono più ragioni. In primo luogo non ci tengo particolarmente, ho ottantasei anni! In più nessuna etichetta vuole farlo alle mie condizioni. Potrei farlo da me, ma chi lo comprerebbe, qualcuno in Italia? Sarei un pesce piccolissimo in un mare grosso, costretto a trovarmi una roccia e nascondermi lì dietro, altrimenti il pesce grosso mi mangia.

C’è un disco che preferisci tra i tuoi?

Mi piacciono tutti, per questo (lo dice mentre autografa Heap See –n.d.t.-) avevo un ingegnere del suono bravissimo. Non ho più avuto qualcuno così valido. Oggi col digitale è tutto diverso, diventa più facile aggiustare le cose, ma all’epoca senza un bravo ingegnere rischiavi d’incasinare tutta la registrazione. L’unico che non mi piace è quello che ho fatto con mio fratello Syl, è dura lavorare con lui. Sai come si dice, il sangue non è acqua? Ecco, con Syl non è facile andare d’accordo, siamo come il giorno e la notte, io sono un tipo tranquillo, un po’ come nostra madre. Lui assomiglia di più a nostro padre, sapeva fare tutto, coltivare la terra, domare cavalli, io e lui abbiamo costruito casa nostra da zero, costruiva mobili… ma era anche convinto di saperla sempre più lunga degli altri. Syl è lo stesso, gli voglio bene ma non discuto nemmeno con lui. Essere convinti di sapere già tutto non è la condizione migliore per imparare!

(Intervista realizzata a Lucerna il 14 novembre 2014)

Matteo Bossi e Marino Grandi, fonte Il Blues, n. 131, 2015