E’ riuscito a sorprendere anche nel modo di andarsene, così in silenzio e senza preavviso (anche se forse la sua assenza da Owensboro lo scorso settembre poteva significare qualcosa). Un infarto ha avuto ragione di ‘John Dufè’ nella notte tra il dieci e l’undici dicembre, stando alle scarse informazioni che abbiamo mentre scrivo, con qualche difficoltà, queste righe, e non c’è stato nulla a prepararci alla cruda realtà della sua morte. In fondo per altri ‘vecchi del bluegrass’ potevamo aspettarcelo: Monroe aveva 85 anni, ed era di salute notevolmente malferma da molto tempo, e Don Stover lottava ormai da sette anni con un tumore cerebrale. Duffey no, era sempre lo stesso omone esuberante ed incontenibile, scatenato con la musica e le parole, perennemente alla ricerca di qualcosa di appassionante, sempre teso a vivere intensamente.

Cantante, mandolinista, liutaio, manager, compositore, sportivo, umorista, Duffey ha probabilmente portato al bluegrass più fans di chiunque altro, sicuramente ha saputo smuovere l’acqua stagnante di certi ambienti ‘tradizionali’ del bluegrass (club, festival, ecc) con la sua personalità dissacrante, e senza dubbio è stato determinante nello spazzare via la scontata immagine del bluegrass come musica da hillbilly seduti su una balla di paglia (o da dementi stile Deliverance), sostituendola con un più corretto e dignitoso concetto di musicisti veri, di svariata estrazione, seriamente impegnati nella proposta di una musica degna, finalmente, di rispetto.

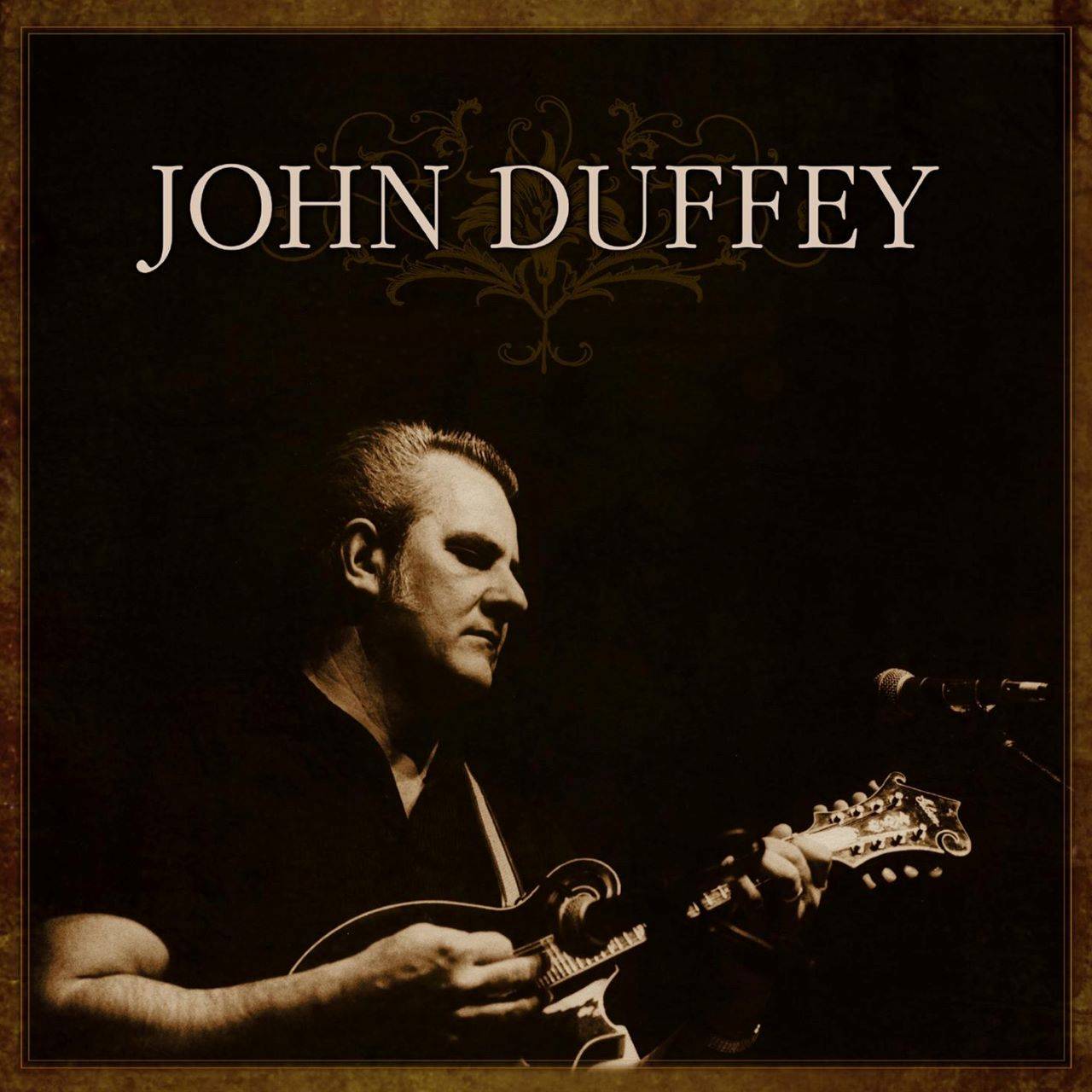

Settembre 1982, sono al Birchmere di Alexandria (o forse di Arlington, comunque area di Washington, DC), storicamente regno dei Seldom Scene, ed è giovedì sera, storicamente la serata dei Scene. Bidone di birra, vaschetta di patatine, silenzio mentre suona la band. Sul palco Duffey è come sempre una forza della natura, dall’alto dei suoi 188 cm per 100 Kg, i capelli grigi al solito tagliati stile roccione di Monument Valley, l’inevitabile (terribile) maglietta jersey con le maniche corte che sembrano volere scoppiare attorno a braccia da campione di bowling.

I suoi assoli sono assolutamente stralunati, a volte fuori tempo (lo sa bene chi ascolta i Scene con mente libera da tarature positive tipo comunque-sia-va-bene), e per ventennale impostazione consapevolmente anche fuori melodia; la voce potrebbe fare a meno del microfono, e gli altri quattro del gruppo, come spesso pare accadere, sembrano faticare a stargli dietro in senso musicale e scenico. Il pubblico è tutto con Duffey, anche se verosimilmente la maggioranza di loro si è già divertita con molte gag (l’imitazione di Sam Bush, le rotazioni di mandolino e fianchi in sincronia), e non si può evitare di farsi coinvolgere dal casino incredibile, ma molto professionale, che l’uomo incendia dal suo posto fra i pacati Eldridge e Rosenthal.

Dopo il primo set vado a compiere il mio dovere di bluegrassaro foresto e rompiballe, ed entro nel backstage a chiacchierare. A differenza di ‘qui-da-noi’ non vengo ricacciato al mio posto, ed è proprio Duffey che fa da anfitrione per questo italiano stravolto da una esperienza nuova. Scopro che per lui la serata è moscia (!!!), e che tutti i Scene sono stanchissimi per i kilometri macinati in quel periodo. Quando Duffey mi regala l’inevitabile autografo gli dico: “Firmi nello stesso modo in cui fai gli assoli” (intendendo alcune lettere lente, quasi godute nella loro rotondità, seguite da raffiche di lettere rapide e puntute). Lui alza gli occhi, con un sorriso da volpe, e mi chiede invece: “…Sloppy?…” (“Pasticciati?”), lasciandomi di gesso, prima di scoppiare a ridere e chiedermi se ho richieste per il loro secondo set. Dufè ha segnato un altro punto a favore del suo famoso umorismo, a pronta presa e un po’ cattivello, ma nei suoi occhi c’è ben chiara la consapevolezza di essersi guadagnato un altro amico e ‘personal fan’, alla faccia della sua tecnica mandolinistica un po’ discutibile ancorché per molti quasi rivoluzionaria.

La mia richiesta viene ovviamente esaudita, una struggente The Border Incident che solo Duffey sa cantare nel modo giusto, per me causa di ben noti, anche se rari con i Scene, brividini lungo il collo. Ho vissuto il Birchmere nel modo giusto, senza dubbio, ed ho la consapevolezza di essere stato a contatto con un grande. Se vi capita di vedere lo splendido High Lonesome, video che vi raccomando senza esitazione, non mancate di ascoltare le parole di Duffey, dove dice che si può essere ottimi musicisti, con tutte le note suonate al punto giusto nel modo più perfetto, senza però riuscire ad essere veri musicisti bluegrass: “Si possono insegnare le note, ma non significano niente se non c’è soul, e non si può insegnare il soul”. Ecco, lui magari ogni tanto (o forse spesso) con le note e col loro tempo si picchiava un ideina, ma ben pochi potranno mai affermare di avere suonato con la stessa passione, grinta, vitalità, in una parola: ‘soul’.

E John Duffey merita di essere ricordato anche solo per questo, al di là dei suoi meriti con i Country Gentlemen, i Seldom Scene, l’avere adattato al bluegrass canzoni della più diversa provenienza, l’avere fatto conoscere al pubblico il talento di autore di un Herb Pedersen o di un Paul Craft, l’avere costruito un mandolino che sembrava un’anatra e suonava come un Loar, l’avere dimostrato che una voce chiaramente di impostazione classica poteva avere dentro tanta ‘ghiaia’ da non fare ricordare per niente un Mac Wiseman, l’avere…, l’avere fatto tutto quello che umanamente poteva essere fatto per il bluegrass, e qualcosa di più. Ci sono molti mandolinisti o cantanti che mi piacciono più di John Duffey, ma non penso che nessuno di loro mi mancherà come già mi manca lui. Bye, John, e scusami se ho scritto questo articolo come tu avresti suonato un assolo: ‘sloppy’…

Silvio Ferretti, fonte Country Store n. 35, 1996