Quasi un’introduzione..

“E’ solo blues… una cosa semplice da dire, ma che aiuta ad esprimere sentimenti più dolorosi.”

E’ con queste parole che, in occasione dell’uscita del suo penultimo disco (That’s Why I’m Here), seduto nella cucina del suo appartamento newyorchese, James Taylor si presentava con un’insolita dose di serenità a Bill Flanagan in un’intervista pubblicata di recente anche in Italia, all’interno di una raccolta che va sotto il nome di Scritto Nell’anima – 29 Interviste Ai Grandi Del Rock (Arcana Editrice, 1987).

Non vi sarebbe stato nulla di cui stupirsi se l’intervistatore non avesse posto tanta cura nel farci sapere che “nonostante si dovesse sposare di lì a qualche giorno, e non sapesse ancora bene dove si sarebbe tenuto il matrimonio” J.T. “appariva rilassato… trasudava buon umore, serenità e fiducia. Sembrava un uomo in pace con se stesso”.

L’idea che tra la pace interiore e la vicenda del musicista americano, almeno in passato, non ci sia stata una grande intesa, diventa qualcosa di più di un semplice sospetto quando il nostro sguardo si sofferma su un recente articolo apparso nel Musician dell’aprile ‘88 che, a proposito di Taylor, titola: “Vecchie ferite, nuove bende”

James Taylor. Un po’ di storia…

Quella di James Taylor sembra la storia dell’America. Un’America troppe volte raccontati ed indagata da apparire a tutti così vicina “che basta allungare una mano per poterla toccare”. Un’America così giovane e così avanti che per quanto si volti indietro nell’inevitabile tentativo di dare un senso al proprio cammino, stenta a ricomporre le proprie radici.

Quella che egli racconta è una storia già sentita, tanto sentita da sembrare inventata. I suoi venivano da un posto chiamato Marykirk, nella Scozia del Mare del Nord, deportati non si sa bene se per motivi politici o legali, su una nave che pose l’ancora a New Bern nella Carolina del Nord. Siamo nel 1600 ed i Taylor sbarcati sul grande continente, come molti altri corpi senza nome, stentano a subire il fascino della ‘terra nuova’.

Il nonno diviene dottore, forse la prima generazione ad affrancarsi dalla vecchia Europa (non i primi a credere nel miracolo) e dottore è anche il padre, Isaac, che studia ancora medicina al General Hospitai di Boston dove James nasce, alle 5:06 del pomeriggio il 12 marzo 1948, secondo quanto riferiscono i biografi.

La carriera di Isaac è rapida e densa di successi professionali, lo troviamo preside della Facoltà di Medicina nell’Università della Carolina del Nord, e, successivamente, al Medical Center dell’Università di Boston dove, tuttora, ricopre una carica di pari livello. La madre di JameS, Gertrude, viene descritta come una donna socialmente impegnata, tanto da prodigarsi in prima persona, nonostante le cure da distribuire tra i figli (Alexander, James, Kate, Livingstone e Hugh) per la causa dell’integrazione razziale nel Sud.

Quella dei Taylor è, comunque, un’esistenza decisamente agiata nella casa costruita al centro del grande bosco nella tenuta di campagna di Chapel Hill, e non è un caso se la ‘benestante famiglia della middleclass liberale’ (come James stesso ama definirla) avvia i propri figli alla musica.

“I miei ci tenevano occupati_con tutta una serie di concerti domestici, nei quali cantavamo e suonavamo l’uno per l’altro. Intorno a noi non c’erano vicini, la tenuta era piuttosto grande… e così cercavano di divertirci facendoci suonare prima e dopo cena”. Il fratello Alex era stato avviato al violino sin dalle elementari, mentre James studiò per quattro anni il violoncello, cosa che, per sua stessa ammissione, gli permise di sviluppare una particolare capacità a ‘pensare in chiave di basso’ e creare quegli originalissimi passaggi che, come vedremo più avanti, costituiscono uno dei ‘trade marks’ del suo stile chitarristico. La musica, dunque. La musica della gente (Pete Seeger, Woodv Guthrie, Leadbelly), il gospel ed in particolare il ‘white gospel’, ma anche la musica della radio, dall’energico r&b di James Brown e Ike e Tina Turner ai melodici jingles per la pubblicità… “non c’era molta televisione prima del ’56”. Poi… Elvis, e come abbiamo già visto in più di un’occasione, la scossa del ‘bacino ondulante’ fu tale da convincere anche il giovane James a passare dalle bucoliche atmosfere del suo strumento a quattro corde, all’elettrizzante emozionalità che solo le sei corde sembravano in grado di produrre.

A dodici anni ricevette la sua prima chitarra: una piccola chitarra classica comprata in un negozio di Manhattan, un regalo di Natale.

Dovette attendere fino ai quattordici per entrare in possesso di una solid body, una Silverstone usata avuta da un amico per 40 dollari, con i soldi guadagnati come lavapiatti in un ristorante di Martha’s Vineyard (un’isola sulla costa orientale, poco sotto il golfo di Boston). Più tardi venne ‘addirittura’ in possesso di una Fender e si aggregò al gruppo del fratello Alex, i Fabolous Corsairs, una band di r&b con la quale compì la gavetta di rito alle varie feste ed alle miriadi di balli scolastici che sembrano, più di molte altre cose, aver contribuito a formare quella generazione di americani. A Martha’s Vineyard si respirava un’aria particolare; le spiagge di uno degli stati simbolo della cultura statunitense, il Massachussetts, erano visitate da artisti di un certo calibro (Reverend Gary Davis, Mississipi John Hurt, Joan Baez) e grande era l’interesse per il folk ed il blues.

Fu a New York però, dove si era trasferito con l’amico-chitarrista Danny `Kootch’ Kortchmar, che a James (diciottenne) parve di essere entrato nel vivo della vicenda artistica di un autentico `rocker’. L’essersi lasciato alla spalle una certa pesantezza ed immobilità della provincia e, soprattutto, l’aver chiuso i ponti con il triste capitolo della sua permanenza al McLean Hospital (Mass.), una specie di scuola di recupero per figli di ricchi che soffrono di disturbi emotivi, costituiva qualcosa di più di una semplice spinta verso la vita `on the road’.

I Flying Machine, questo era il nome del gruppo (“non era un gran nome – dichiarerà a Timothy White nella già citata intervista rilasciata a Musician – ma era comunque meglio di quello di tanti altri giovani gruppi nella New York di allora”), avevano un ingaggio in un locale chiamato Night Owl e suonavano, alternandosi con altri gruppi, dalle 18,30 alle 2 del mattino per un totale di 72 dollari, hamburger, insalata e patatine fritte.

La vita, forse. Ma quando il gruppo si sfasciò nel ’67 e, grazie all’interesse di un agente non proprio motivato, le proposte successive franarono e diversi tentativi di ottenere contratti discografici andarono disillusi, con lo stress maturato nella metropoli tornò a galla l’antica fragilità. James ripiombò nelle maglie di una crisi depressiva a lungo covata, ed avvertì la necessità di lasciare New York, approfittando dell’aiuto del padre, per liberarsi di alcuni nodi alle corde vocali ma, soprattutto, per allontanare da sè la maturata assuefazione alle droghe.

“Chiamai mio padre e gli dissi che avevo dei problemi e volevo lasciare N.Y. … mi disse: <Non muoverti di lì>. Affittò una macchina e guidò tutta la notte da Chapel Hill sino a N.Y., caricò la mia roba sulla macchina e mi riportò a casa.”

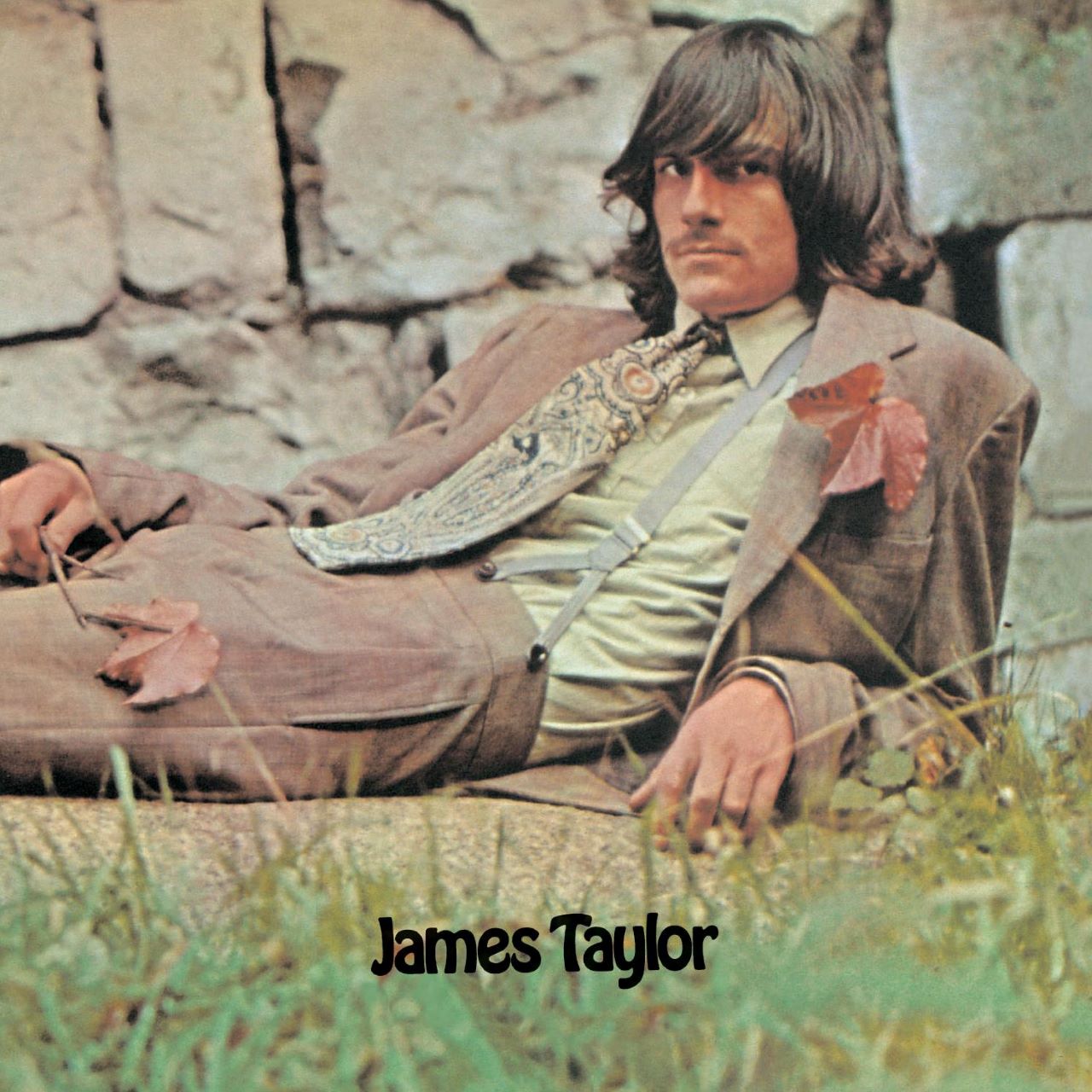

Il soggiorno ristoratore di Chapell Hill non durò più di sei mesi, e l’improvvisa voglia di viaggiare altro non fu che un primo modo per dar voce all’intima esigenza di sondare la vita. “…Pensai che mi sarebbe piaciuto viaggiare. Così andai in Inghilterra e mi portai dietro la chitarra … avrei suonato in qualche locale, per strada, avrei fatto qualunque cosa per mantenermi ed avrei girato un po’”. Quando J.T. approdò a Londra, la scoprì forse nel periodo del massimo splendore musicale, sospesa tra i Beatles di Sgt. Pepper e dell‘Album Bianco e poco prima che lo scioglimento del gruppo più famoso della sua storia ponesse fine al sogno della swingin’ London e desse il via ad un lungo e doloroso processo di disgregazione e di ripensamento. Un demo tape arrivò (per uno di quei meccanismi impossibili di fronte ai quali a noi, comuni mortali, non resta altro che arrendersi) al 94 di Baker Street, sulla scrivania di un certo Peter Asher, zelante quanto ingenuo direttore artistico della neonata Apple (la casa discografica, figliazione diretta dei quattro ‘notabili’ di Liverpool), il quale mantenne fede alla parola data di ascoltare tutto il materiale che avrebbe ricevuto. Il provino piacque, fu sottoposto a McCartney che diede il placet per la realizzazione di un album. Novanta giorni dopo, come ci dice il comunicato della stessa Apple, dodici pezzi incisi su vinile cominciavano a tratteggiare la prima immagine pubblica del giovane James Taylor: un introverso ragazzo americano che ‘in jeans e maglietta da lavoro’ intona tristi motivi autobiografici.

“… Non scrivo quanto mi piacerebbe sulla mia vita ed i miei sentimenti. La maggior parte delle mie canzoni tendono ad essere una sorta di rimedio, un medicinale per quando si sta male… e quella che ne esce fuori non è un’immagine accurata di me, è piuttosto un’immagine di un certo aspetto di me…”

Lo abbiamo anticipato: non parlare di ‘autobiografia’ è quasi impossibile in riferimento all’opera di un artista, e col parlarne si rischia di cadere nell’ovvietà di affermazioni senza spessore. Nella produzione di James Taylor sono molti i riferimenti all’esperienza personale dai primi incerti tentativi (Night Owl – Brighten Your Night With My Day) sino agli episodi più recenti (Never Die Young – Valentine’s Day).

Ma è chiaro, e traspare da un’analisi più attenta dei testi, che anche un contenuto così intimista che in più di un’occasione quasi rivela i tratti di una confessione deve, poi, adattarsi alle esigenze di una costruzione metrica e di un contesto musicale. Ricca è la galleria dei suoi personaggi, quasi tutti ricavati da una quotidianità fatta di riferimenti concreti, dove le cose, spesso, costituiscono parte integrante della narrazione almeno quanto i personaggi.

Una quotidianità a volte priva di grandi clamori (Millworker – Brother Trucker) ma nella quale ognuno coltiva una forte coscienza del proprio ruolo ed ama o, semplicemente, non può fare a meno di ricercare il senso del percorso intrapreso.

Sia che tratti la ’oggettivazione’ di un carattere reale (Sweet Baby James – Walkin’ Man, ma sono molti i titoli per una delle forme più gradite al nostro), sia che faccia diretto riferimento alla propria vicenda (Carolina In My Mind – Daddy’s Baby – Daddy’s All Gone) o che proponga un ‘modello’ che sfugge ad una precisa collocazione temporale (That Lonesome Road), Taylor lo fa senza retorica. Anche quando si appoggia a luoghi comuni linguistici (sono ricorrenti, infatti, idiomi e frasi fatte), lo fa più per il loro appartenere ad un preciso bagaglio lessicale di chiara derivazione ‘popolare’ (o per la loro efficace risultante fonetica) che non per l’incapacità di costruire una sintassi personale. Taylor non vuole essere un intellettuale, almeno non nel senso deteriore del termine, quello della ricerca ad ogni costo di un linguaggio raffinato fatto di criptici riferimenti o citazioni colte. La sua è una lingua lineare, pochi vocaboli cui spetta alle diverse situazioni attribuire la giusta sfumatura, il colore adeguato.

La violenza, che pure è presente, lo è senza forzature nè pesantezza; ‘volontaria’ o ‘involontaria’ che sia, fa parte del prendere o lasciare.

Ed anche dalle tinte più dure (Johnny Comes Back – I Was Only Telling A Lie) traspare un distacco che non vuole sapere di rassegnata indifferenza (non dimentichiamo che anche James Taylor – e non a torto – è considerato un attivo testimone di impegno e protesta) ma del discreto farsi da parte di chi non vuole penetrare dove non può e non arroga per se stesso il diritto a puntare l’indice.

Ci sono anche i grandi temi: la storia, in un misto di tradizione (Wandering – Lighthouse – Terra Nova), epopea e leggenda (Oh Susannah – The Man Who Shot Liberty Valance), il lavoro (Bartender’s Blues – Migration), l’amore personale ed impersonale (If I Keep My Heart Out Of Sight – Don’t Let Me Be Lonely Tonight – Something In The Way She Moves – Song For You Far Away…) e l’ironia, figlia della capacità di vedere le cose nella giusta proporzione, che lascia germogliare in alcuni episodi uno degli aspetti più frequenti seppure nascosti della vita: la comicità (Traffic Jam– Summer’s Here – Sweet Potato Pie).

E’ difficile sfuggire alle etichette, ed al tentativo di chi osserva di ricondurre i vari fenomeni a forzature e schematizzazioni, ma è altrettanto difficile capire come, nonostante la varietà degli stili ed il continuo tentativo di contraddire con la sua musica la propria immagine, James Taylor sia rimasto per i più il `profondo poeta hippie con la chitarra acustica e le sue depressioni’.

Note di note

Ed è proprio quello sulla chitarra il discorso al quale siamo più affezionati e che ci coinvolge tutti più direttamente. Anche per James Taylor vale, almeno nei tratti essenziali, il discorso avviato con Paul Simon (Chitarre 28/29), con il quale il musicista di Boston ha in comune la grande platea degli amanti delle guitar ballads e della canzone d’autore in genere. Anche qui si tratta di uno stile estremamente lineare, quasi cristallino, che trova in un personalissimo panorama di armonizzazioni ed in semplici e sempre riconoscibili riff e ‘passaggi di basso’ (che lo stesso autore ama riprendere spesso, quasi a citare un linguaggio divenuto per molti un preciso punto di riferimento) alcune tra le sue caratteristiche salienti. La folk song (le sue riletture di brani tradizionali – Oh Susannah, Wandering – hanno fatto il giro del mondo), il rhythm & blues ed un certo tipo di jazz ‘cantabile’ sembrano essere i riferimenti più frequenti nella musica di Taylor, che pure non disdegna alcuni sconfinamenti nel classico e che, soprattutto di recente (mi riferisco in particolare agli ultimi due dischi That’s W’hy I’m Here–e Never Die Young) sembra aver ben assimilate e sviluppate influenze afro-caraibiche e sud-americane (con un occhio di riguardo per il samba ed il sound brasiliano – Only A Dream In Rio – solo per fare un esempio).

Parlando di se stesso come chitarrista, Taylor si considera essenzialmente un ‘intrattenitore’, un ‘accompagnatore’; non un virtuoso dello strumento. La sua tecnica è maturata -dice – in seguito alla sua voglia di suonare ed all’incapacità di smettere.

Il suo finger-picking (che costituisce un punto di riferimento per generazioni di appassionati) ha una matrice pianistica (sia per la particolare costruzione di alcuni accordi che per la struttura della parte ritmica) che risulta ancor più evidente nelle prime canzoni (derivate dall’abitudine di suonare da solo) dove la chitarra, unico complemento della voce, costituisce l’intera base armonica su cui si adagia la linea della melodia.

Più tardi lo stile si è adeguato alle esigenze del lavoro di gruppo e la chitarra è diventata un punto di riferimento per la band e per la creazione dell’arrangiamento– definitivo. La tecnica resta comunque. quella di suonare molto, fino a che non si riescono a superare i limiti dello strumento ed a riprodurre la parte che si ha in mente, in quello che Taylor definisce un lungo ‘processo di manipolazione’. Di solito il lavoro comincia dalla melodia (anche se non si tratta di una regola fissa) sulla quale si costruisce una fitta ragnatela di accordi e rivolti che hanno l’enorme pregio di non appesantire mai la struttura del brano che scivola liscio, senza –intoppi, come se proprio nell’articolata costruzione fosse il segreto dell’apparente semplicità.

Tre esempi per tre diversi momenti: la splendida progressione di Let It All Fall Down (autentica summa di una certa ‘circolarità armonica’ tipica del cantautore americano), la struttura più classica di That Lonesome, Road e la raffinata tela su cui si muove la voce in Chanson Francaise, che potrete assaporare per intero nella trascrizione di Stefano Tavernese.

Lo stile di Taylor è viziato dal modo poco ortodosso di prendere alcuni accordi, che, a volte, rende insidiosa l’esecuzione di alcuni passaggi al chitarrista dall’impostazione corretta. Le più famose tra queste `scorrettezze’ riguardano le diteggiature degli accordi di RE e LA maggiore.

Nel primo è l’indice (invece del medio) sul FA# della 1a corda, mentre il medio cade sul LA della 3a corda, nel secondo, invece, l’indice cade sulla seconda corda. Data la frequenza con la quale Taylor suona in tonalità di RE e LA non è difficile rintracciare i molti brani nei quali queste particolari posizioni contribuiscono a rendere insolito l’andamento dell’arpeggio (una per tutte la recente Song For You Far Away della quale ho trascritto solo le battute introduttive).

Sempre per rimanere in tema di accordi, i più sfruttati in assoluto sembrano essere i maggiori con la nona aggiunta che Taylor utilizza come il prezzemolo sia per farvi ruotare intorno l’intero brano (celeberrima la sua versione della già citata Wandering) sia come semplice spunto introduttivo (Daddy’s Baby) che come nota di colore in qualche passaggio. Seguono a ruota gli accordi sospesi nelle mille caratteristiche varianti che vanno dal LAsus4 (un LA 7 con il RE al posto del DO# sulla seconda corda) agli accordi di 9sus dove al SIm7 o DO#m7 si aggiungono rispettivamente i bassi di MI e FA#. Molto frequente il ricorso ad accordi con il ‘basso alterato’, tra i quali il nostro sembra prediligere l’ampiezza della modulazione che deriva dalla presenza della seconda (FA/SOL-LA/SI ecc. ecc.): ascoltare per credere l’introduzione di That’s Why I’m Here.

Interessante è anche la particolare formazione degli accordi minori che, proprio in relazione a quanto dicevamo all’inizio quando parlavamo di ‘derivazione pianistica’, sono spesso formati dal semplice accordo maggiore su cui si appoggia un basso di sesta. Si tratta di una soluzione usatissima da Taylor, che gli permette di giocare con maggiore libertà gli spostamenti di basso e di ottenere un effetto di respiro totalmente diverso rispetto alla diteggiatura tradizionale.

Provate ad esempio, invece del ‘solito’ SIm, a prendere un RE maggiore con anulare, mignolo e medio e a lasciar cadere l’indice sulla seconda corda in posizione di SI e notate come l’indice sia più libero di giocare con i bassi (ad es. SIb, FA#, MI). Con lo stesso criterio è possibile costruire su e giù per la tastiera tutta una serie di accordi maggiori, minori o sospesi senza affaticare la mano e muovendosi con facilità tra le varie combinazioni possibili.

Grandissimo è l’uso che Taylor fa del capotasto: un elemento che, a giudicare dal numero di brani che ne sono interessati, dobbiamo definire essenziale nel chitarrismo del musicista americano. Di seguito ho riportato l’elenco (cronologico) dei pezzi che meritano la vostra attenzione, indicando (sempre che l’orecchio o il giradischi non m’ingannino!) il `fret’ sul quale il capotasto va posizionato, la ‘forma’ eseguita dalla chitarra ed, ultima, la tonalità reale.

Carolina In My Mind (III RE/FA)

Something In The Way… (III LA/DO)

Blossom (V RE/SOL)

Fire And Rain (III LA/DO)

You’ve Got A Friend (II SOL/LA)

Mud Slide Slim (III SOL/SIb)

Soldiers (II LA/SI)

You Can Close Your Eyes (I RE/MIb)

Daddy ‘s Baby (I LA/SIb)

Mexico (III RE/FA)

Gorilla (III MI/SOL)

Wandering (II LA/SI)

I Was A Fool To Care (III RE/FA)

Sarah Maria (III RE/FA)

Shower The People (III RE/FA)

Your Smiling Face (II RE/MI)

Secret O’ Life (III LA/DO

Terra Nova (I MI/FA)

Summer’s Here (II LA/SI)

That’s Why I’m Here (III RE/FA)

Only A Dream In Rio (II DO/RE)

Only One (I MI/FA)

Mona (II RE/MI)

Never Die Young (IRE/MIb)

Per quanto riguarda l’accordatura non si incontrano particolari variazioni rispetto a quella standard che resta la più utilizzata; in alcuni rari episodi Taylor fa uso della cosiddetta Droped D, abbassando il MI basso fino ad ottenere un RE (Country Road, Lighthouse, Millworker). Ancor più rari i momenti in SOL aperto (Love Has Brought Me Around) ma siamo lontani da particolari pirotecnie sulle sei corde.

Anche negli arpeggi e nelle progressioni armoniche sono rintracciabili alcuni passaggi caratteristici che ho cercato di riportare negli esempi che seguono. Tenete sempre presente che, in nessun caso, è possibile esaurire un argomento così denso di episodi interessanti, seppure nel grande spazio a disposizione. Si tratta quindi, ancora una volta, di semplici spunti da approfondire con la vostra personale sensibilità, esperienza e tecnica.

Buon divertimento.

Giuseppe Cesaro, fonte Chitarre n. 39. 1989