Benché non sia certo il più rappresentativo o il più intenso tra i tanti album registrati da Lightnin’ Hopkins negli anni Sessanta, il coevo Arhoolie ‘Texas Bluesman’ gli è di certo superiore, come scrive a ragion veduta Alan Govenar nella sua biografia (Il Blues n. 122), Free Form Patterns resta un disco che vale lo stesso la pena riascoltare. Fu l’unico da lui inciso per la International Artists, una etichetta di Houston creata da un gruppo di avvocati con la speranza di «trovare la versione texana dei Beatles». Tra i gruppi sotto contratto per la IA, c’erano 13th Floor Elevators, Red Crayola, Golden Dawn…che suonavano una sorta di rock psichedelico piuttosto in voga all’epoca. Alcune circostanze fecero sì che Hopkins si sia trovato ad incidere per essa. Mansel Rubenstein, proprietario di un banco di pegni a Houston, propose al produttore Lelan Rogers di registrare un disco di Lightnin’ Hopkins, suo amico e cliente (gli impegnava persino le chitarre quando aveva bisogno di soldi), gli faceva da occasionale contatto con gente interessata a farlo incidere. Rogers ebbe l’idea di combinarlo con la sezione ritmica dei quasi dissolti 13th Floor Elevators, allora formata da Danny Thomas e Duke Davis. Hopkins non aveva nulla in contrario, d’altra parte era solito registrare per chiunque lo pagasse, almeno cento dollari a canzone, contratti firmati o meno.

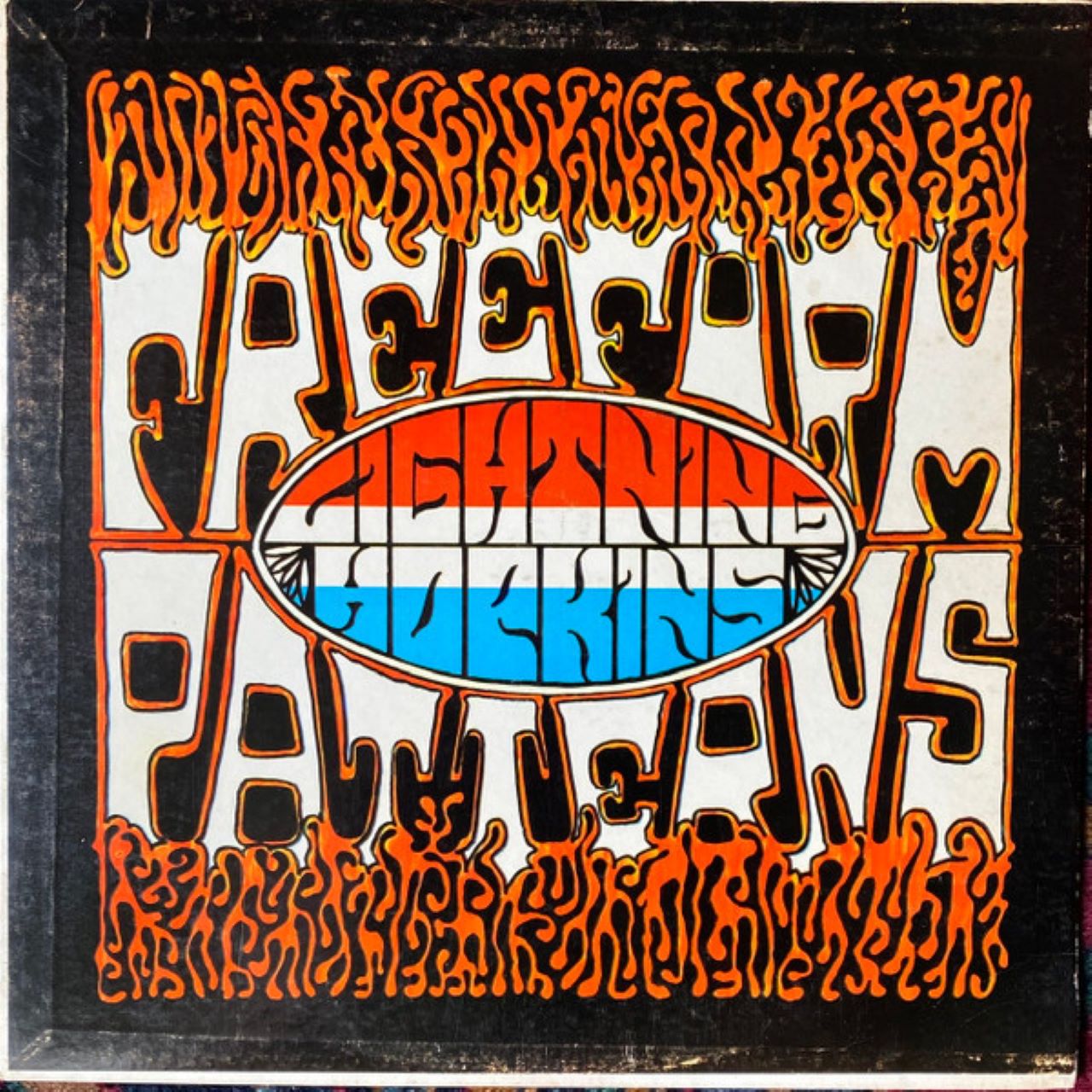

Al Gold Star Studio di Houston, nel gennaio 1968 furono della partita l’armonicista Billy Bizor, frequente partner di Lightnin’ e forse anche Wild Child Butler e per alcuni brani incisi in una sessione del mese successivo, resasi necessaria per completare il disco, il pianista Elmore Nixon. Thomas e Davis, per giunta entrambi fatti di LSD come era dichiaratamente loro costume ogni volta che suonavano in studio o dal vivo, fecero del loro meglio cercando di seguire Hopkins, che di suo attaccava a suonare un pezzo senza curarsi della tonalità o del tempo, bisognava cercare di stargli dietro. In ogni caso a Lightnin’ non dispiacque suonare coi due ragazzi bianchi, se si considera che li utilizzò come sezione ritmica per alcuni concerti nei mesi successivi. E’ chiaro da subito che la pretesa di contaminare Hopkins con la psichedelia è del tutto vana, l’unica traccia di essa è nelle scritte della copertina (peraltro ne circolavano copie con una copertina differente, un disegno di Hopkins).

Bastano infatti le prime note di Mr Charlie per capire che con Lightnin’ si tratta del suo blues, null’altro. Got Her Letter This Morning e Mini Skirt sono altri esempi dell’arte di Hopkins di dare vita ad un brano, rielaborando sovente dei suoi temi classici (ad esempio Mojo Hand diventa Cooking’s Done). La Charly licenziataria del catalogo IA, lo ha ripresentato lo scorso anno, rimasterizzato sotto forma di un mini cofanetto triplo, con ventiquattro pagine di libretto e belle foto, alcune inedite di Les Blank, autore del documentario The Blues According To Lightnin’ Hopkins (Il Blues n. 21) realizzato l’estate del 1967. Ascoltando i due CD di materiale aggiuntivo, si ha l’occasione rara di passare un paio d’ore in uno studio con Lightnin’ Hopkins. Già, perché Rogers aveva avuto l’idea di lasciare correre i nastri documentando tutto quello che avveniva, tanto che qualcuno della casa discografica si lamentò alla fine con lui del consumo eccessivo di nastri. Così ricomposti in questa edizione, vengono a costituire una specie di documentario sonoro di quei giorni ed è forse l’aspetto che lo renderà più interessante per i collezionisti. Ci sono canzoni improvvisate, versioni alternative e differenti di canzoni finite nel disco come Rain Falling oppure Fox Chase con il socio Bizor.

I microfoni sempre accesi hanno catturato conversazioni informali dei musicisti tra un brano e l’altro, risate spesso corroborate da più di qualche goccio di alcol, racconti e battute di Hopkins (richiesto un buon livello di comprensione dell’inglese però) e densi blues rimasti inediti. Tra i momenti migliori c’è Lord Have Mercy pregnante come Hopkins sa essere. Curioso l’excursus, semi-improvvisato, sul giro di Green Onions oppure sempre sullo stesso tenore la fusione di When The Saints Go Marching In con What’d I Say di Ray Charles, intitolata di conseguenza Mixed Up. Il disco nella sua versione originaria resta un episodio a sé nella discografia di Hopkins, concepito come un incontro che lo avvicinasse ad un pubblico diverso, bianchi e hippy, che già aveva assaggiato nei suoi passaggi californiani, quando era in cartellone al Matrix fin dalla sua apertura nel 1965 e in seguito al Fillmore con gruppi quali Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service o Grateful Dead. Al contrario però dei quasi contemporanei dischi prodotti dalla Chess a Muddy Waters e Howlin’ Wolf, la musica di Hopkins resta fedele a sé stessa, non intaccata da quella del pubblico che intenderebbe conquistare. Questa curata ristampa, offre, anche in considerazione del prezzo non proibitivo, l’occasione di riscoprirlo nella sua interezza.

Charly J 750 (Texas Blues, 2014)

Matteo Bossi, fonte Il Blues n. 131, 2014