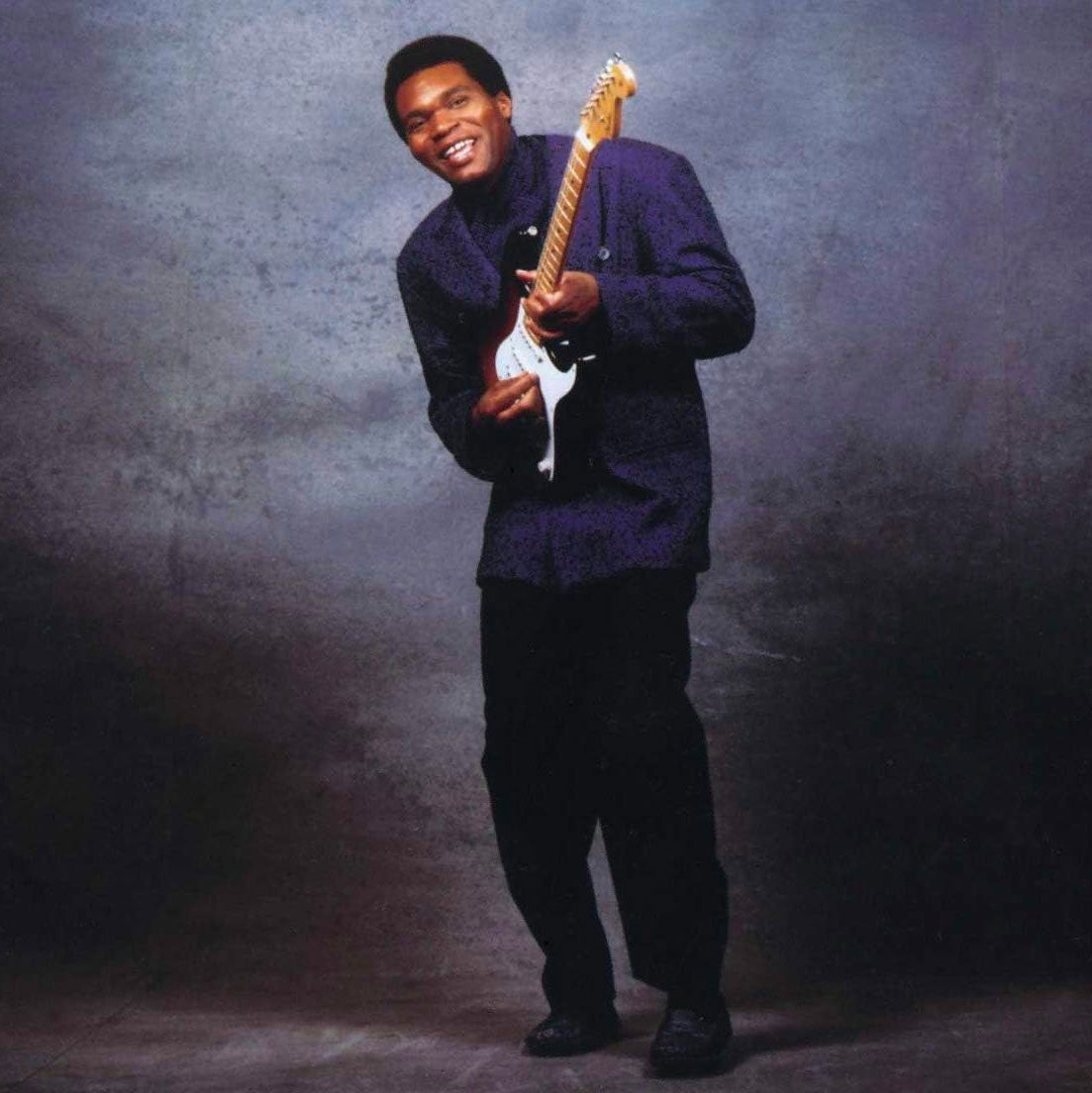

Oltre quarant’anni di carriera non sono pochi e a ben vedere, e Robert Cray li ha attraversati restando fedele a sé stesso e al suo modo di vivere la musica. Il suo impasto di soul e blues, seppur non esente negli anni da qualche ripetitività, ha fatto scuola e il concerto milanese della scorsa estate ha confermato, se ancora ve ne fosse bisogno, le enormi qualità vocali e chitarristiche. Come dimostrano i recenti dischi usciti su Provogue, ha ritrovato smalto e affinato una vena compositiva che sa rivolgere uno sguardo empatico alla vicende umane e al contesto sociale di questi anni. Dopo qualche disguido orario, riusciamo finalmente a raggiungerlo per la chiacchierata concordata.

Se guardi indietro al tuo lungo percorso nella musica, oltre quarant’anni ormai, cosa vedi?

Beh, in primo luogo è stato un viaggio molto divertente. Abbiamo incontrato diversi dei nostri eroi, girato il mondo e suonato praticamente ovunque. In quei giorni quando pensavamo al futuro non avremmo mai immaginato di poter realizzare molte delle cose che ci sono successe. Perciò non posso che essere contento del nostro cammino fin qui.

Ci ripensate mai a tutto ciò, tu e Richard Cousins?

Con Richard ci conosciamo dal 1969, eravamo ancora al liceo. Ho ancora in testa l’immagine della prima volta che abbiamo suonato insieme ad una jam all’aperto, in un parco vicino ad un lago, a Tacoma, Washington, dove vivevamo all’epoca. Insieme scoprivamo e ascoltavamo i dischi di Magic Sam, Buddy Guy, Albert Collins…Quest’ultimo suonò alla festa di diploma del mio liceo, nel 1971, ricordo che ero eccitatissimo e orgoglioso perché la classe aveva scelto lui invece di un gruppo rock che aveva avuto un successo da Top 40 in classifica. Non dovetti nemmeno fare troppa fatica per convincere gli altri, Albert era abbastanza conosciuto sulla West Coast, aveva anche suonato ad alcuni dei primi rock festival e sono sicuro che alcuni compagni lo avessero già visto. Durante il concerto fece come suo solito un giro suonando tra il pubblico, tutto di ragazzi della nostra età, aveva sempre una cavo della chitarra lunghissimo! Dopo andai a salutarlo, gli dissi quanto mi fosse piaciuto il concerto. Lui mi guardò e mi disse: «Ragazzo suoni la chitarra?», «Sì» gli risposi e lui «Beh, continua così».

Qualche anno dopo, quando avevi già formato la band, accompagnaste Collins in diversi concerti.

Si ci chiesero se fossimo disposti a fargli da backing band, doveva essere il 1975, fu fantastico perché eravamo tutti suoi grandi fan e avevamo già in repertorio alcuni suoi pezzi. Albert in quel periodo non registrava molto, di lì a qualche anno avrebbe firmato per l’Alligator e rilanciato la sua carriera, ma era sempre un musicista formidabile. Qualche anno prima aveva fatto un disco per una etichetta indipendente, non ne ricordo il titolo, dove c’era un pezzo intitolato Get Your Business Straight, che mi piaceva moltissimo (dovrebbe trattarsi dell’LP There’s Gotta Be A Change n.d.t.)

Sempre con Collins e Johnny Copeland registrarsi, Showdown nel 1985.

Sono già passati trent’anni, incredibile. Ricordo benissimo che io e Bruce Bromberg, il nostro produttore dell’epoca, eravamo fuori dallo studio e ad un certo punto arrivò Albert. Stavamo lì tutti e tre a parlare e poi ad un certo punto una macchina accostò e Johnny Copeland scese. Camminava un po’ ricurvo e Albert gli si avvicinò gli disse qualcosa del tipo «Che c’è che non va, amico?». E Johnny «Eh, c’è che sono stanco». Lui e Albert erano vecchi amici, da quando suonavano a Houston nei Cinquanta, ma io non lo avevo mai incontrato prima. Cominciarono a prendersi in giro l’un l’altro ancora prima di cominciare, questo rese il clima dei quelle registrazioni molto piacevole, disteso, io mi divertivo a guardare la complicità che avevano. Lavorammo molto in fretta, persino più di quanto ero abituato a fare per i miei dischi, del resto all’Alligator era normale, credo ci abbiamo messo un paio di giorni. C’erano buoni musicisti, Johnny B. Gayden e gli altri…Io e Bruce Bromberg scrivemmo The Dream lì al momento.

Collins è uno dei pochissimi ospiti, forse l’unico, a comparire in un tuo disco, Shame & A Sin.

Con Albert eravamo ormai molto amici, quella volta lo chiamai mentre ero in studio, volevo fare un omaggio ad Albert King che era morto poco prima, accettò subito.

Tornando agli anni Settanta suonaste anche con Floyd Dixon e Frankie Lee?

Conoscemmo Dixon, che era un grande pianista, perché si presentò allo studio in modo del tutto inatteso, mentre stavamo registrando il nostro primo disco, Who’s Been Talking nel ’78. Finì per mettersi a suonare qualche pezzo con noi, dato che conosceva Bruce e Dennis. C’è in giro un disco giapponese dove c’è qualche pezzo in cui suoniamo con Floyd, (il titolo dovrebbe essere L.A. Blues All Night Long n.d.t.), uno s’intitolava Floyd Walks In o qualcosa del genere, era totalmente improvvisato. Era un grande pianista e cantante, dopo quella volta ci incrociammo in altre occasioni, era sempre bello suonare con lui. Per Frankie Lee andò diversamente, il mio buon amico Bobby Murray, con lui e Richard ci conosciamo dai tempi del liceo, si era trasferito a Oakland e suonava con Frankie Lee. Avevano bisogno di una band e Bobby mi chiamò. All’epoca eravamo io, Richard, Dover Weinberg, il tastierista che ora suona di nuovo con noi e Tom Murphy alla batteria. Andammo ad Oakland perché ci promisero che saremmo stati pagati una certa somma, ma le cose non andarono proprio così. Finimmo a suonare in un club di Oakland, credo si chiamasse My Club e siccome era l’anno del bicentenario Lee voleva chiamare il gruppo Frankie Lee & His Bicentennial Blues Band Featuring Bobby Murray, un nome molto lungo! Credo che abbiamo resistito una settimana o poco più e poi siamo tornati in Oregon, dove vivevamo allora.

Come lavoravi sulla scrittura dei brani nei primi dischi? Alcuni erano costruiti su storie di tradimenti e misteri, pensiamo a Right Next Door, I Slipped Her Mind, Porch Light…

Il personaggio protagonista di quei racconti veniva fuori soprattutto dal contributo di Dennis Walker, tra noi era quello che scriveva meglio, proprio dal punto di vista delle liriche. Anche se poi l’insieme era spesso una collaborazione tra me e lui o coinvolgendo tutta la band per gli arrangiamenti. Nei primi anni per i testi Dennis e Bruce Bromberg erano parecchio coinvolti e la cosa funzionava bene. Non so da dove gli venissero le idee per quelle storie, forse dall’essere stato sposato tre o quattro volte! O forse aveva una vita segreta che tutti noi ignoravamo. Ora l’approccio è diverso ed è cambiato il contesto anche visuale che raccontiamo, non lavoriamo più con loro, però abbiamo imparato molto in quel periodo. E comunque molti di quei brani li suoniamo ancora regolarmente.

In brani come I’m Done Crying o What Would You Say parli di altri aspetti sociali della vita, come la disoccupazione nel primo caso.

Sì questa è una grossa differenza rispetto al passato, rispetto alle canzoni sul tradimento o le difficoltà d’amore. Il contesto è cambiato e le canzoni sono più centrate su noi stessi e sull’osservazione della realtà, credo sia un processo legato all’età, nel senso che invecchiando diventiamo, come tutti spero, più consapevoli e preoccupati di quello che accade nel mondo attorno a noi. Cose che toccano direttamente noi o persone che conosciamo e quindi diventa inevitabile scriverne.

Che reazioni ha avuto un pezzo antimilitarista come Twenty uscito negli anni di Bush e come vedi l’America di Obama.

E’ un discorso complesso e ci sono ancora questioni in sospeso, basta sentire le notizie, però le cose non sono uguali ad allora. All’epoca di Bush sono avvenuti fatti che hanno scosso molti, me compreso. Mi riferisco alla guerra in Iraq, fondata, come sappiamo, sulle menzogne di Cheney in tema di armi e tutto il resto che ne è seguito per far digerire alla gente quelle decisioni. Quando scrissi quel pezzo avevo in mente le parole di mio padre, che era nell’esercito, mi disse che il soldato deve eseguire un ordine non è nel suo diritto metterlo in discussione. Lo stesso valeva per i soldati che venivano mandati laggiù, però questo non implica che non pensino o si pongano delle domande. Nella canzone volevo dar voce proprio a chi si chiedeva le vere ragioni per cui era stato mandato laggiù, la scrissi in terza persona, per questa ragione e devo dire che negli anni diverse madri di giovani soldati mi hanno ringraziato per quel pezzo.

Per quanto riguarda la produzione, dopo aver lavorato a lungo con Walker e Bromberg, per alcuni anni hai prodotto tu stesso. Ora invece siete tornati a lavorare con Steve Jordan, già coinvolto nei due CD per la Ryko a cavallo del 2000. Cosa cambia?

Il produttore è un ruolo di responsabilità. Quando abbiamo smesso di lavorare con Dennis e Bruce, la band ha assunto quel ruolo, quasi collettivamente. Il rapporto con Steve Jordan è diverso, lui è in pratica un quinto membro della band, ci conosciamo bene dai tempi di Hail Hail Rock’n’Roll e c’è grande sintonia. Sembra che abbia sempre fatto parte della band, ha un sacco di buone idee sugli arrangiamenti o l’organizzazione delle registrazioni. Ha avuto un ruolo anche per la scelta dei brani e delle cover da provare, per In My Soul. Avere lui al timone per noi è di grande aiuto, rende tutto più semplice perché non devo preoccuparmi di alcuni aspetti, ho completa fiducia nelle sue decisioni.

Che significato ha avere di nuovo al tuo fianco, dal 2008, Richard Cousins?

E’ molto bello, non solo perché ci conosciamo da tantissimo tempo e abbiamo formato insieme la band. Ma proprio perché Richard è un grande musicista, è come avere un regista accanto a me, perché sa esattamente dove vogliamo andare, dal punto di vista musicale. Siamo tutti sulla stessa linea, anche con Dover (Weinberg). L’altra sera sul palco, di solito non abbiamo una set list predefinita, ci siamo guardati ed io ho chiamato il pezzo successivo e Richard mi fa «Hey era proprio quello che stavo per dire io!».

Negli ultimi anni hai pubblicato diversi dischi dal vivo, mentre nella prima parte della tua carriera non è stato così, c’è qualche ragione in particolare?

E’ vero che ora ci sono almeno quattro o cinque dischi dal vivo, non so dirti una ragione precisa, però penso che siano buone rappresentazioni della nostra musica.

Possiamo chiederti un ricordo di B.B.King?

Mi manca molto. Da anni quando in tour non vedevamo l’ora di fare un concerto con B.B. e ogni tanto succedeva che dopo un po’ di date si presentava l’occasione di suonare nella stesso posto. Era speciale. Averlo conosciuto è stata una grande fortuna. A casa ho diverse foto sue o con lui che mi ricordano i tanti bei momenti passati insieme. La scorsa settimana mi ha chiamato Tony Coleman, suo batterista per molto tempo, mi ha detto che stavano organizzando qualcosa con la B.B. King Orchestra per un tributo che si terrà a Memphis, probabilmente. Poi si è messo a fare la sua imitazione di B.B. al telefono e ti assicuro che è formidabile!

Eri sul suo Blues Summit.

Si, in quelle sessioni c’erano anche Richard e Bobby Murray. Dato che tutti e tre eravamo al liceo insieme e sognavamo di diventare musicisti, trovarsi lì in quel contesto, insieme, anni dopo fu fantastico. Ogni tanto incrociavamo gli sguardi come a dire «wow sta succedendo a noi».

Venticinque anni fa morì Stevie Ray Vaughan.

Negli anni abbiamo fatto molti concerti insieme. Ci siamo conosciuti nel 1979 quando Stevie venne a suonare al San Francisco Blues Festival, noi avevamo suonato prima e perciò andammo a sentirlo suonare. Poco dopo abbiamo tenuto alcuni concerti insieme e fu lì che diventammo amici. Mi ricordo che allora aveva Chris, un altro bassista non Tommy Shannon, e Lou Ann Barton come cantante. Non avevo ancora conosciuto Jimmie e la cosa curiosa è che Stevie parlava sempre di suo fratello, «Ti giuro, mio fratello è davvero forte», mi diceva sempre, lo rispettava moltissimo. Quando firmò per una grande etichetta eravamo tutti contenti per lui. Ad Alpine Valley nel 1990 avevamo due serate ed eravamo contenti di essere tutti lì, io, lui, Eric Clapton, Jimmie e Buddy Guy. Facemmo un servizio fotografico per la Fender e passammo il tempo a parlare, su come stavano andando le cose per ognuno di noi. Fu bello perché non ci sono molte occasioni di trovarsi, si è sempre in giro per proprio conto. Poi ci fu l’incidente. E’ stata una grande perdita.

Eri la voce narrante nel documentario Dangerous Highway su Eddie Hinton, eri un suo fan?

Oh sì. Conosci i Nighthawks? Beh. molti anni fa è stato Jimmy Thackeray a farmi scoprire Hinton. Credo che loro avessero in repertorio un paio di suoi pezzi.

Thackeray, qualche anno fa, fece un disco, We Got It tutto di brani di Hinton.

Non lo sapevo, ma in effetti non ne sono sorpreso. Ho incontrato per caso il regista di quel film, Daryle Perryman e siamo diventati amici e ad un certo punto saltò fuori il nome di Eddie Hinton, che entrambi amavamo. Mi chiese di prestare la mia voce per il film e l’ho fatto molto volentieri. Non so come mai non sia uscito su DVD, non conosco i dettagli, però è un film fatto con amore. Hinton era un autore straordinario e poi il suo ruolo in molte registrazioni fatte a Muscle Shoals fu decisivo. Era una scena cui forse solo ora si comincia a riconoscere la giusta importanza.

Hai visto il film su Muscle Shoals?

Non ancora, ma voglio farlo. Ma conosco molti dei dischi che vennero realizzati là, da Wilson Pickett, Percy Sledge, Bobby Womack…Anzi proprio Hinton mi ha sempre ricordato Womack come cantante! Quando uscì il suo primo disco non so quanti sapessero che era bianco. Facevano grande musica a Muscle Shoals. Quando lavoravamo con Andrew Love e Wayne Jackson si era parlato di andare lì, da Memphis, a incidere qualcosa ma poi per qualche ragione non avvenne.

Da appassionato di musica, vai ancora in cerca di dischi?

Sì, mi avevano fregato col CD ma ora sono tornato a comprare vinili. Soprattutto di dischi che avevo! Con Richard spesso quando siamo in tour andiamo in qualche negozio di dischi. Recentemente ho ricomprato The Cool Sound Of Albert Collins, l’edizione con in copertina il bicchiere da drink. Ne ho adocchiato già uno per domani, proprio qui davanti all’hotel, spero di andarci prima di Richard. Cerco dischi di blues, soul, qualcosa di jazz o di world music, chitarristi brasiliani, Baden Powell su tutti.

Almeno in America il mercato del vinile è in crescita.

Il vinile è tornato e mi fa piacere che anche i giovani ne apprezzino il suono che crea e il tipo di ascolto che induce, rispetto ad altri mezzi, a chi ad esempio si compra una canzone su Itunes. Noi, come band, non abbiamo smesso di pensare ad esso per la nostra musica, anche quando ragioniamo sulla sequenza in cui ordinare i brani.

Come è cambiato il mondo della musica in questi anni?

L’industria è cambiata molto e poi molti dei nostri eroi non ci sono più e questo cambia inevitabilmente la dinamica delle cose. In generale mi sembra che molti musicisti vogliano sfondare subito, non hanno la pazienza e il tempo di lavorare e affinare il proprio stile, suonare nei club e crescere per gradi.

Matteo Bossi, fonte Il Blues n. 133, 2015