Sono passati ventidue anni dalla pubblicazione di Illegal Smile, il lavoro con il quale John Prine ha iniziato la sua carriera. Una carriera lunga, difficile, percorsa in bilico tra una critica che ha sempre faticato a capirlo e la propria imbarazzante incertezza nella scelta tra il folk – che in famiglia era la lingua ufficiale – e il rock, che gli aveva sempre provocato un certo intrigante prurito. E’ stata proprio questa incertezza che gli ha permesso di crearsi quella identità che oggi viene coronata dal riconoscimento ufficiale garantito dalla pubblicazione di un cofanetto. Sono solo due CD ed un libretto, ma ci sono dentro oltre 20 anni di folk, di country e di quel rock che avrebbe marcato molto di più la sua formazione musicale, se suo fratello maggiore Dave, violinista folk spesso presente negli album di John, non gli avesse fatto mettere da parte Jerry Lee Lewis e Chuck Berry: ve lo immaginate un Prine stonesiano?

Certo non è stato così facile arrivare a quel primo album del 1971 e, tutto sommato, Prine non si era certo imposto di diventare musicista a tempo pieno.

Nasce a Chicago nel 1946 da genitori di origine kentuchiana e trascorre la propria infanzia come la maggior parte dei bambini americani; studiando, giocando a baseball ed ascoltando un mix di folk del Kentucky e di blues cittadino, decisamente un cocktail esplosivo. Terminati gli studi superiori si trova un lavoro come postino, che per due anni gli garantisce una decorosa sopravvivenza. Entrato nell’esercito americano, viene spedito in Germania, dove, per altri due anni servirà la sua patria come autista e meccanico finché decide di ritornarsene nella natia Chicago a consegnare lettere, con la differenza che di sera cercava di arrotondare suonando un po’ dove capitava, promuovendosi forse soltanto per garantirsi qualche serata in più.

Durante una di queste serate, conosce Steve Goodman, altro cantautore errante, che diventa suo grande amico ed ammiratore e che si dà un gran da fare per offrire a John una chance per realizzare ancora una volta il mito del sogno americano. Goodman costringe praticamente il già famoso Kris Kristofferson ad assistere allo show di John Prine all’Earl Of Old Town Club, e dopo avere ascoltato brani come Paradise, Angel Of Montgomery, Sam Stone, lo stesso Kristofferson ne rimane favorevolmente impressionato, tanto che decide di inserire alcuni brani di Prine nel suo show, diventandone così il suo miglior veicolo pubblicitario.

La strada sembra ormai spianata, ancora Kristofferson propone sia a Goodman che a Prine di trasferirsi a New York per tentare il grande salto introducendoli alla corte del mitico impresario della Atlantic: Jerry Wexler. Manco a dirlo, la vecchia volpe capisce subito di avere per le mani qualcosa di realmente valido e non si fa sfuggire l’occasione di metterli sotto contratto; per Prine questo vuole dire la pubblicazione di Illegal Smile, siamo nel 1971 e cominciamo a cavalcare la tigre.

Da questo momento, grazie alle ottime credenziali in suo possesso la critica americana si spertica in giudizi favorevoli, proponendolo come il nuovo Dylan. Ma di Dylan Prine aveva ben poco, forse quel suo approccio ruvido al folk, a nascondere una vena rock che, comunque, presto o tardi sarebbe emersa; ma certo la rabbia non c’era, l’impegno sociale poi si stemperava in una visione ingenua e spontanea delle cose, quasi a fare del giornalismo musicale, mai però aggressivo, quasi comprensivo, disposto a condividere più che a combattere, malinconicamente narrativo. Comunque, la sorte, nel 1972 a New York, fa salire sullo stesso palco i due menestrelli per cantare a due voci quella Sam Stone che in fondo poteva anche essere scambiata per Dylaniana.

Diamonds In The Rough, inciso in soli tre giorni, è probabilmente l’ultimo lavoro in folk-style di John Prine prima di lasciare libera la sua vena repressa di rocker. Accompagnato da un grande David Bromberg, Diamonds è un lavoro cristallino, di una immediatezza disarmante, uno di quei lavori che oggi si intitolerebbero ‘unplugged’ ed al cui cimento si sono accostati, per dimostrare di ‘saperci fare’ anche senza spina, molti mostri sacri. Ma Diamonds è un’altra cosa,Diamonds è autentico, dal vivo per se stesso, non live per gli altri. Con Bromberg, ci sono Steve Goodman, voce e chitarra, Dave Prine, violino e dobro e Steve Burgh al basso e per quanto pochi, sentite che atmosfere riescono a creare in Frying Pain oppure nella coinvolgente Yes, I Guess They Oughta Name A Drink After You.

Anche se la critica continuava a dare di lui un’immagine di stereotipo folk, Prine aveva cominciato ad arricchire la sua esperienza e la sua musica, con una solida struttura strumentale, ed anche il suo look si allontanava da Johnny Cash per assomigliare di più ai rocker cittadini. Sweet Revenge e Common Sense entrambe del 1973, sono l’esempio di questa trasformazione che, tra un’esaltazione e l’altra, produce risultati non sempre positive. La mano di Steve Cropper, nella produzione di Common Sense, ha sicuramente nuociuto a Prine, le cui intenzioni sono state male interpretate spostando gli arrangiamenti verso un soul fiatistico, grazie ai peraltro bravissimi Memphis Horns, che non ha niente da spartire con Prine, che si trova a partorire un ibrido che più avanti disapproverà apertamente.

Bisogna invece riconoscere in Sweet Revenge la culla del cantautore di oggi: sicuro, deciso ma anche acustico ed intimista, capace sì di mordere, ma senza sbranare e che sa all’occasione tornare alla ballata, come nella splendida Dear Abby, ed offrire il meglio di sé in ogni situazione.

Il quasi ripudiato Common Sense, ha però avuto il merito di offrire a Prine i primi interessanti riscontri commerciali, segnando però il suo distacco dalla Atlantic. La carriera e la vita di Prine avevano ormai preso un ritmo ed una intensità che evidentemente non gli erano congeniali. Essere troppo partecipe dello show business non era mai stato uno dei suoi obiettivi, era perciò ovvio che fosse necessaria una pausa di riflessione, andare così veloce non gli permetteva di ragionare con i tempi a lui propri. Quindi, il fatto di ritrovarsi senza contratto, non rappresentava certo un problema, anzi, la possibilità di autogestirsi era quasi un avere riconquistato la propria libertà.

Torna a girare in lungo e in largo gli States e l’Europa, esibendosi con una frequenza da esordiente, recuperando quel contatto con il pubblico che era stata una delle sue principali fonti di ispirazione. Questo peregrinare dura quasi tre anni, al termine dei quali John sembra pronto a rientrare in studio e lo fa con l’Elektra anche se gli inizi di questo rapporto non sono stati così facili. Lavora, infatti, per oltre quattro mesi al fianco del produttore Jack Clement, ma, alla fine, si trovano entrambi a dover constatare di non aver messo insieme nulla che possa essere ritenuto soddisfacente, decidono dunque di abbandonare ogni progetto.

Prine ritiene di non essere ancora in grado di autoprodursi ed il salvagente gli viene, ancora una volta, dal suo vecchio amico Steve Goodman, che in breve tempo lo riporta sui binari di quella che sarà la compita maturità di John Prine: Bruised Orange. Goodman riesce a ridargli quella serenità e quella convinzione che aveva perso ed in breve tempo ritrova le fila di quella evoluzione musicale che in Sweet Revenge cominciava a trasparire ed ora, in Bruised Orange, stava per compiersi.

I musicisti coinvolti nell’album, da Corky Siegel a Tom Radke, da Mike Utley a Leo LeBlanc, lo assecondano perfettamente, senza alcun tentativo di prevaricazione come in Common Sense, garantendogli con un perfetto cocktail di folk-rockabilly l’identità che andava da tempo cercando.

Al termine di questa splendida avventura, Steve Goodman torna ad occuparsi della sua carriera, della sua Red Pajama Records e, purtroppo, dei suoi seri problemi di salute, lasciando Prine in mano a Jerry Phillips per Pink Cadillac e di Berry Beckett per Storm Windows, ma tutto fila comunque liscio. I due LP completano la felice trilogia Elektra, portando Prine al vertice del suo successo. Sono lavori freschi, brillanti in cui si riconosce la maturità del musicista, felice di aver trovato la propria strada. Proprio questa coscienza lo spinge a rompere con l’Elektra agli inizi del 1988, per interessarsi in prima persona, della propria musica e della propria carriera, anche se sono convinto che questa decisione fosse già stata presa prima della pubblicazione di Storm Windows, poiché l’80% dei brani dell’album proviene dalle sessions di Pink Cadillac.

Oh Boy! Che felicità avere un’etichetta tutta per sé!

Lasciata l’Elektra, John si trasferisce a Nashville dove collabora con vari musicisti di estrazione country, tra i quali Donnie Fritts insieme al quale scrive The Oldiest Baby In The World e Somewhere Someone’s Falling In Love, due tra i pezzi migliori di Aimless Love, che dopo quattro anni di silenzio, segna il ritorno su vinile di Prine per la sua Oh Boy Records.

A Nashville si ferma per due anni, per trasferirsi in seguito a Los Angeles, grande fulcro musicale e industriale considerati i nuovi e più ampi interessi dal nostro e, da buon cronista, Prine non riesce a non fare sue certe emozioni raccolte vivendo in due città musicalmente e socialmente così importanti. Il risultato di queste annotazioni è Aimless Love che risulta essere, per certi aspetti, un album country oriented, tenuto conto anche della produzione in coppia con Jim Rooney, un vero e proprio monumento country.

E’ di questo periodo, anche l’interessante collaborazione con John Mellencamp insieme al quale scrive Jackey O pubblicata sul bellissimo Uh! Uh!.

In questo momento di grande fervore, muore Steve Goodman e per il suo vecchio amico John Prine si tratta di una gran brutta tegola e ci vorrà più di un anno perché ritrovi lo spirito per tornare a lavorare in studio: siamo nel 1984. Questo grave lutto per la moderna country music, viene ricordato con un gran concerto tenutosi a New York e registrato dalla Red Pajama Records con il titolo di Tribute To Steve Goodman; sono 2 LP live ai quali hanno partecipato commossi tutti gli amici e gli ammiratori di questo grande artista e bisogna ascoltare il duetto tra Prine e Bonnie Raitt, sostenuti dalla chitarra di David Bromberg, per cogliere l’intensità della partecipazione a quella serata: è un momento di struggente bellezza.

Nel 1986 la pubblicazione di German Afternoon coglie un po’ tutti di sorpresa, troppo silenzio c’era stato, nessuna notizia del suo ritorno in studio che, proprio per questo, risulta ancora più gradito. Ed è proprio un ritorno il suo, un ritorno alle origini poiché si diverte a rivistare il bluegrass kentuckiano imparato dai suoi genitori e masticato per anni insieme ai suoi fratelli. I brani non sono tutti nuovi o originali, vengono infatti ripescati in vari periodi della sua carriera risalendo fino a Paradise del 1971, vengono scelte covers come Lulu Waltz della Carter’s Family, o They’ll Never Take Her For Love From Me di Leon Payne e poi c’è un delicatissimo omaggio a Steve Goodman: If She Were You.

Anche questo volta, la sapiente guida di Jim Rooney cesella un prodotto limpido per il quale Prine ricevo una quanto mai meriata Grammy nomination.

Per il resto della decade, non avremo più modo di ascoltare nulla di nuovo, fatto salvo un singolo nel 1987: Let’s Talk Dirty In Hawaiian, la cui scarsa distribuzione lo ha reso estremamente difficile da reperire, ed il bellissimo doppio LP John Prine Live del 1988.

Molto spesso da solo e rigorosamente acustico, ripercorre le tappe più significative della sua quasi ventennale carriera, ripropone il duetto con Bonnie Raitt e ricorda ancora Steve Goodman riprendendo una versione di Souvenirs’’ cantata in coppia con lui nel 1978, nel corso dello show televisivo Austin City Limits.

Un concerto come questo non è dato ascoltarlo spesso, è un avvenimento imperdibile, anche se solo su disco, per intensità, per capacità, per l’incredibile numero di capolavori concentrati in una sola serata, per la bravura dei musicisti, in una parola: stupendo.

Per la seconda volta, Prine si prende una lunga vacanza e bisognerà aspettare il 1990 perché Al Bunetta riesca a toccare le corde giuste per risvegliare la voglia di studio e queste corde sono rappresentate dalla scelta, quanto mai felice, di un produttore come Howie Epstein, bassista degli Heartbreakers di Tom Petty, gruppo per il quale Prine aveva sempre nutrito grande stima. Epstein, a sua volta entusiasta della possibilità di produrre un musicista come John Prine, riesce a ridargli la carica e la sicurezza che, nel passato, solo Goodman era riuscito a garantirgli, portandolo in breve tempo a pubblicare l’ultimo suo grande lavoro The Missing Years, ispirandosi ai primi diciotto anni della vita di Cristo.

Uno stuolo di musicisti di fama partecipa a questo progetto: Springsteen canta con Prine Take A Look At My Heart, scritta dallo stesso Prine insieme a John Mellencamp all’epoca di Aimless Love, e poi c’è Bonnie Raitt, Tom Petty, Phil Everly, David Lindley, John Jorgenson, Benmont Tench, Mike Campbell, Albert Lee, Bob Glaub, Jay Dee Maness, Mickey Raphael e con tutto questo ben di Dio, che già si poteva considerare come un plebiscitario premio alla carriera, arriva il Grammy per il miglior album del 1993.

Prine si dimostra veramente grande, scrive canzoni come scrivere poesie, raccontando con semplicità i fatti di tutti i giorni nei quali si cala in prima persona.

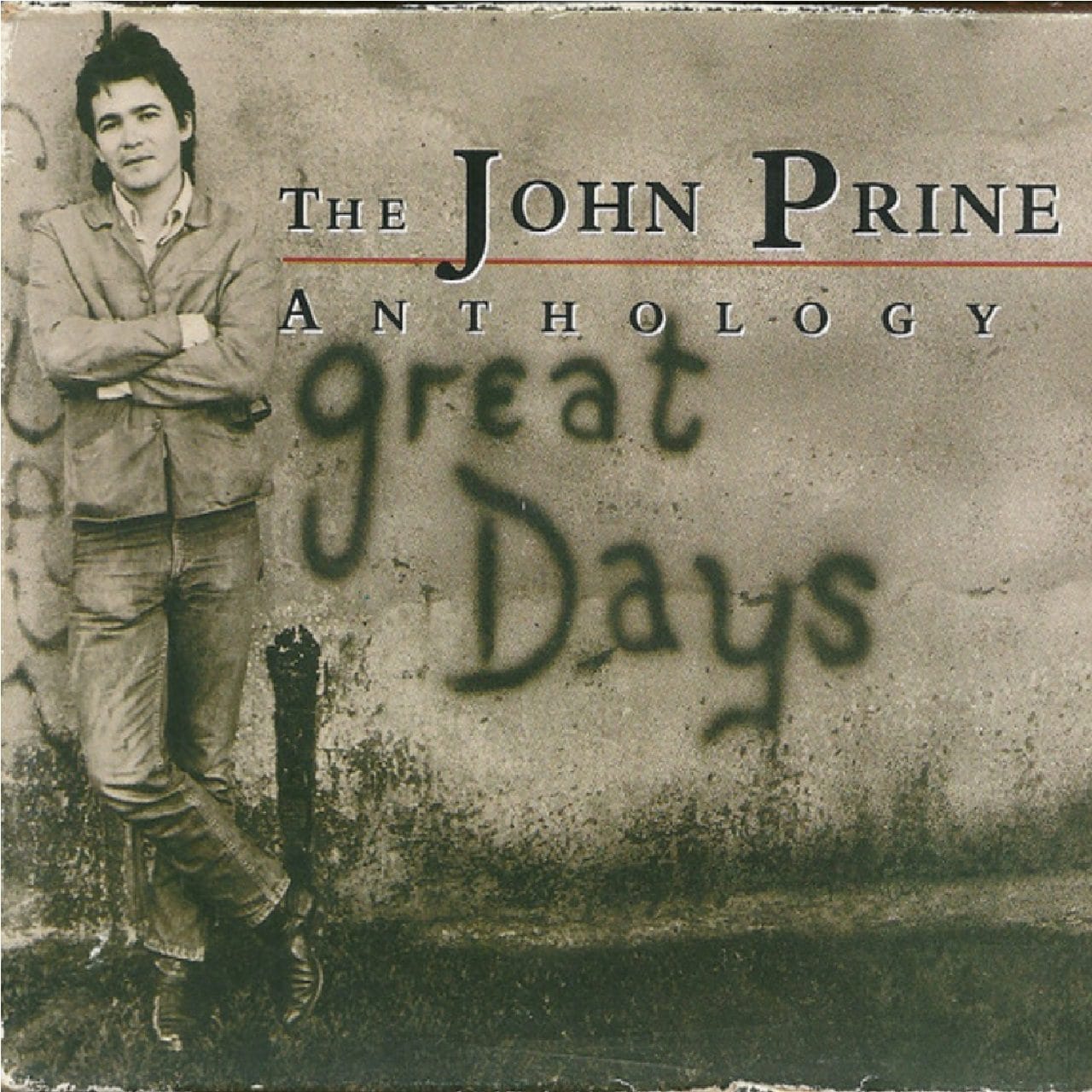

E’ vero autentico cantautore e performer di razza, mai banale o ripetitivo, capace di dimostrare sempre, durante oltre ventitré anni di carriera, di saper dosare le proprie forze considerandone i limiti per non scadere di qualità, non diventare invadente né farsi dimenticare. Un signore come oggi ne sono rimasti veramente pochi. Tutto questo e tanto altro che io non so raccontare potrete trovare in Great Days, firmato: John Prine.

Claudio Garbari, fonte Out Of Time n. 1, 1993